Н. БЕЛЫХ

(Из истории г. Старого Оскола)

Редакция 1960 года.

РОЛЬ СТАРОГО ОСКОЛА ДО НАЧАЛА XVIII века

Один из старейших городов Поосколья – город Старый Оскол возник, когда сложный процесс преодоления феодальной раздробленности и образования централизованного Русского государства, начавшийся в раннефеодальный период XII-XIII веков, вступил в решающую фазу завершения.

В этих условиях на долю города выпало быть воином, оберегающим порубежье от внешних врагов, покровителем колонизаторов края, ускорителем развития ремесла и торговли, общественного разделения труда и приобщения всего Поосколья к формировавшемуся Всероссийскому рынку. Обширное «Дикое поле» превращалось в заселенную «Польскую украину» при непосредственном участии в этом старинного города Старого Оскола.

Так, например, в последний год царствования Бориса Годунова был основан «дозор Оскольский ближний», где сейчас центральная усадьба колхоза «Новый мир». Были здесь избы поставлены с частокольными дворами и бойницами малыми, чтобы дозору крепко сидеть и очи воеводские против ворогов дополнять и помогу крепости оказывать. С дубов высоких на «ближнем дозоре» «сторож» далеко видел на заход и на полдень, и на полночь и на башне крепостную с недремным стражем: зажги только на дворе костер сигнальный, и вся крепость на ноги станет, в колокол ударит сполошно и яростно суть, тогда встревожатся станицы и починки разные (новоселки), – все на помощь придут городу против недруга иноземного.

В свободное от службы время, старший дозорный Игнашка Мартынов, искусный в соковом деле, клюкву-ягоду на соки изводил для воеводы, почему и дозор был прозван Соковым. Так и до сей поры сохранилось это название за селом, выросшим на месте старинного боевого дозора порубежников.

Образовались в лесах Пооскольских и многие другие поселения из числа беглых крестьян. В Старооскольском музее хранилась до Великой Отечественной войны переписная книга за 1648 год. Некоторые выписки из нее были опубликованы автором настоящей книги в Старооскольской газете «Путь Октября» за 8 мая 1938 года и в других номерах. Там упоминалось много поселений, существовавших в нашем крае в начале XVII века.

В «Заметках о переписной книге Оскола-града за лето 7156-е» (по нашему счёту — 1648 г., — а в газете «Путь Октября» за 8 мая 1938 года ошибочно указан год 1646-й) было сказано, что: 1. В этой книге упомянуты все современные сёла, за исключением слобод Ламской (там говорится просто о ламичах) и Ямской, 2) Названы поселения — Соковое, Верхне-Атаманское, Катеневка, Монаково, Лысая Поляна (ныне — Долгая Поляна), Коростнь монастырский (теперь — с. Коростово), Сапрыкино, Великий Перевоз, Незнамово, Сорокино и другие до номера 137.

Новосёлки были небольшие, о чём можно судить по такой записи: «В Монаково вкупе осьмнадцать мужей есть было, а в Коростне — суть двадцать мужей…»

Первоначальное население города состояло из служилых людей — дворян, детей боярских из полковой и станичной службы, казаков, стрельцов, пушкарей, воротников и других. В более позднее время, во втором десятилетии XVII века царёвы грамоты на имя воеводы Оскольского упоминали о людях и других категорий, о «братьях» служилых людей (вероятно, речь шла о монахах и монашках из возникших в начале XVII века у стен Оскольской крепости монастырей — женского Успенского и мужского Троицкого), о суседях, подсуседях, захребётниках и о всяких жилецких людях.

Что же касается сельского населения, то оно состояло из лиц, поселённых правительством (правительственная колонизация) и, большей частью, из крестьян, бежавших в Поосколье от притеснений боярских и помещичьих из центральных губерний и подмосковных вотчин. Этим и объясняется, что в правительственных кругах называли Поосколье «мятежным и воровским краем». Да и в самом деле Старооскольский край много беспокойства приносил боярам и помещикам своей «вольницей» и мятежами.

В 1600 году, например, Оскольский воевода Иван Жировой-Засекин и подьячий Михайло Нечаев чернили в своей, «клеветной грамоте» в Москву, что на Дону и в Оскольском крае недовольство казаков преумножается и зло назревает великое противу дела государёва. В грамоте указывалось, что казацкий и стрелецкий голова Степан Данилов «умствует» и в присяге государёвой не твёрд…

Из этого видно, что в Оскольском крае, как и во всей стране, назревали большие события, направленные против усиления помещичьей эксплуатации и бесправия народных масс. Условия для открытого выступления вызрели в связи с необычным голодом, поразившим страну в 1601-1602 годах. В летописи тех лет говорилось, что всё лето 1601 года «…были дожди великие, которые не давали хлебу созревать; стоял он, налившись, зелёный, как трава. На праздник Успения был мороз великий и побил весь хлеб, рожь и овёс». Если в 1601 году люди кормились ещё кое-как, примешивая кору к старым запасам муки, то весна 1602 года принесла людям полную катастрофу: не взошли посевы, голод принял невиданные размеры.

Спасаясь от голода, люди хлынули в Северскую Украйну, на Дон и Нижнюю Волгу, в Оскольский край. Здесь они, бездомные и обездоленные, ждали только случая для расправы с помещиками и боярами, жили надеждой на появление «хорошего царя», который бы облегчил положение народа и т. д.

В голодные годы 1601-1602 в Казацкой слободе находили приют бунтовские отряды крестьян.

А с севера шли слухи, что крестьяне и холопы, руководимые неким Хлопко, громят помещиков и купцов, дошли уже до окрестностей Москвы и скоро повесят всех бояр. Потом пришёл слух о поражении Хлопко и о том, что его взяли в плен бояре и замучили до смерти. Недовольство в массах нарастало. Оно перебрасывалось от крестьян в крепостные гарнизоны, волновало казаков и стрельцов, всю мелкую служебную сошку. В районе крепости Оскола появились отряды беглых крестьян, вооружённые дубинами и топорами. Гарнизон крепости и жители слобод сочувственно относились к этим отрядам, делились с ними пищей и одеждой, иногда предоставляли кров, вопреки воеводскому запрету.

Росло волнение горожан, прислушивавшихся ко всякой вести, приходившей в город из разных краёв страны. Ширились слухи, что сын Ивана Грозного, Дмитрий, жив и идёт против Годунова Бориса, требуя возвратить родительский престол и обещая народу хорошую жизнь и освобождение от различных тягот.

Осенью 1604 года, когда в Оскол привезли грамоту Лжедмитрия с предложением выступить против изменника Бориса Годунова и встать на службу законному царю, в Старом Осколе вспыхнуло восстание. Воевода, отказавшийся присоединиться к восставшим, был связан и отправлен к Лжедмитрию на расправу. Большинство Старооскольского гарнизона, объединившись с крестьянскими отрядами и с подошедшими с юга казаками, отправилось на осаду Новгород-Северского, где против поляков и войск Лжедмитрия держал оборону отряд московских войск под командованием окольничего Басманова. Лжедмитрий обещал крестьянам свободу, равно как и обещал ремесленникам различные вольности за поддержку ими «законного царя». Опираясь на обманутые массы крестьян и ремесленников, а также используя прямую измену Родине части бояр и дворянства, Лжедмитрий сумел дойти до Москвы и 10 июня 1605 года беспрепятственно вступил в русскую столицу.

Поняв, что новый царь является ставленником поляков, в интересах которых попирает русские обычаи и грабит народное достояние, москвичи в ночь с 16 на 17 мая 1606 года подняли восстание, перебили поляков, уничтожили Лжедмитрия. Но власть попала в руки боярского царя Василия Шуйского, который увеличил срок розыска беглых крестьян, раздавал боярам лучшие должности и новые земли, притеснял не только крестьян, но и дворян. Всё это вызвало новый подъём недовольства в стране. Назревало восстание. Вспыхнуло большое крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова (осень 1606 года – осень 1607 гг.). В этом восстании принимало участие и население Поосколья, сочувственно отнёсся к крестьянской войне гарнизон Старооскольской крепости. Многие осколяне ушли в лагерь Болотникова и вместе с ним выдерживали длительную осаду Тулы многочисленными войсками Василия Шуйского, гибли потом от руки царских палачей, когда крестьянское восстание было подавлено.

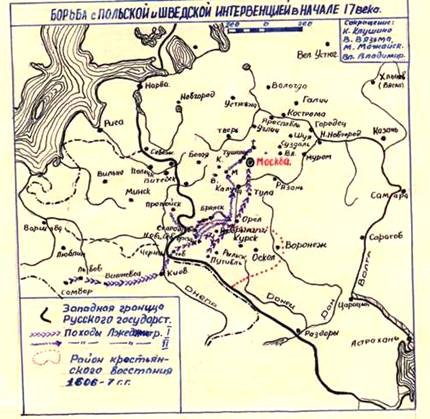

Земляки-осколяне с гордостью говорят о прошлом своего родного «мятежного края», смело выступавшего на борьбу против бояр и помещиков. Рассматривая карту Руси начала XVI века вспоминают своих предков-старооскольцев

Карта 4 «БОРЬБА С ПОЛЬСКОЙ И ШВЕДСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИЕЙ В НАЧАЛЕ 17 века»

Вспоминают своих предков-старооскольцев, принимавших участие в крестьянской войне под предводительством И. И. Болотникова, с глубокой взволнованностью пробегают пальцем по красной кривой линии пунктира, охватывающего район крестьянского восстания в 1606-1607 годах и включающего в свою орбиту города: Курск, Оскол, Рыльск, Путивль… И родной город, родной край предстают перед глазами молодых граждан в качестве полноправной частицы Великой Отчизны, созданной веками упорной борьбы нашего народа за свободу и счастье.

Но, как известно, первая крестьянская война в России закончилась поражением крестьян, так как у крестьян не было верного союзника и руководителя в лице рабочего класса, выступали они стихийно против плохого царя и плохих помещиков, наивно веря в существование «хорошего царя» и «хороших помещиков». Крестьяне тогда ещё не боролись против помещичьего строя в целом, хотя и восставали против феодального гнёта. «Мы, большевики,— отмечал И.В. Сталин,— всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачёв и др. Мы видели в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетённых классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнёта» (И. Сталин, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, изд. 1938 г., стр. 8).

В пору разгрома Болотникова правительственными войсками, в Старый Оскол прибыл ставленник Василия Шуйского воевода Бутурлин. Реакционный и недальновидный человек, он рьяно взялся за ликвидацию крестьянского восстания в крае и прилегавших к нему районах, начал арестовывать и направлять в подмосковные вотчины бежавших оттуда крестьян, угрожал расправой стрельцам за сочувствие к «черни», принуждал население присягнуть боярскому царю Василию Шуйскому.

Недовольство крестьян и служилых людей снова достигло большого накала. Крестьяне, равно как и мелкий служилый люд, снова, не зная иного выхода из несправедливого и тяжёлого феодального гнёта, обратили свои надежды на «доброго царя». А тут до Старого Оскола достигли слухи, что царь Дмитрий спасся и снова собирает полки для похода на Москву, обещает народу различные вольности. Переход Путивля и всех его войск, возглавляемых Шаховским, на сторону Лжедмитрия II-го был воспринят южными городами в качестве сигнала к восстанию против Василия Шуйского. Вспыхнуло восстание и в Старом Осколе. Воевода Бутурлин был схвачен восставшими и убит на площади у крепостной стены.

Часть старооскольских повстанцев отправилась на помощь Лжедмитрию II, дошла с ним до Тушино, веря в добрые намерения нового царя. Но искусно сплетённый польскими панами обман был вскоре разоблачён русским народом. От Лжедмитрия II начали отходить отряд за отрядом, в том числе покинул «Тушинского вора» и старооскольский отряд. Более того, старооскольцы включились в народную партизанскую войну против польских захватчиков и проявили большой патриотизм и дальновидность, характерные для русского народа: наотрез отказались поддержать кандидатуру польского королевича Владислава на русский престол, отогнав пушечным огнём поляков от стен Оскольской крепости. Они заявили о своей верности царю Михаилу Фёдоровичу Романову, избранному на престол в феврале 1613 года Земским собором. В то время такая позиция осколян имела прогрессивное значение, поскольку России была исторически нужна крепкая центральная власть для борьбы за независимость и целостность страны, к ликвидации чего стремились польские паны.

Теперь о причинах, заставлявших Московское правительство держаться осторожной политики по отношению к южным городам вообще, к Осколу и Оскольскому краю в частности.

Объяснение такой политики Московского правительства надо искать в следующем: к началу XVII века переселенцы в низовьях Воронежа и Оскола пахали здесь от 0,75 до 1,5 десятины в каждом поле, не считая пашни «наездом», Кроме того, каждый переселенец мог еще владеть «диким полем» в размере от 25 до 30 десятин. В лесах в распоряжении переселенцев были многочисленные «бортные ухожан», рыбные и звериные ловли, тянувшиеся на целые десятки вёрст в окружности.

Московские государи раздавали вотчины и населённые земледельцами, в том числе и беглыми крестьянами, поместья в этой области не только рязанским боярам, перешедшим на службу к московскому государю (не случайно полковым воеводой в Старом Осколе в 1646 году был рязанский дворянин Иван Захарович Ляпунов), но и вообще служилым людям государства.

Первоначально земледельческое население, составлявшее рабочую силу вотчин и поместий, фактически совсем не было закреплено за своими помещиками. Даже после отмены «Юрьева дня» в 1581 году, давшему сильнейший толчок бегству крестьян с севера в Поосколье, когда во всех краях страны помещик сделался единственным распорядителем отношений земледельца к источнику его благосостояния — к земле, земледельцы Поосколья продолжали оставаться в сравнительно удовлетворительном экономическом положении и меньшем, чем в других краях, правовом угнетении. Объяснялось это не какой-либо гуманностью пооскольских помещиков, а тем, что свободной земли здесь было много, и помещикам невыгодно было жёстко ограничивать крестьян в пользовании ею. Ведь ценность поместий тогда обуславливалась не количеством десятин земли, а количеством рабочей силы, которую составляли крестьяне. Короче: прижми крестьян, так они убегут к кочевникам в степи или в «казаки». Вот где таилась разгадка более позднего, чем в других местах России, фактического закрепощения крестьян в Поосколье: не укрепив достаточно центральную власть и её позиции в Поосколье, правительство, помещики и воеводы были вынуждены допускать некоторый «либерализм» в своём отношении к Поосколью.

Правительство не забывало также о крестьянской войне начала XVII века, именовало Оскольский край «мятежным краем». При дворе бытовали пословицы и поговорки вроде: «Гол, как Сокол, а за волей убежал на Оскол» и др. Всё это учитывалось правительством. Интересно отметить, что в 1616 году Оскольский воевода Фёдор Соковник упросил Москву не принуждать его к всеобщей переписи населения Поосколья. Он переписал лишь население города. Оказалось, что в это время в Осколе имелось детей боярских 223, станичных атаманов — 20, станичных ездоков — 160, казаков городских вместе с их головою Решетовым — 275, стрельцов с сотником вместе — 100, пушкарей — 30, зативщиков — 20, воротников — 8, ямских охотников — 20, всего 856 человек, исключая «братьев, суседей, подсуседей» и пр.

Почему же воевода не рискнул переписать в 1616 году всё население Поосколья. Это видно из приписки: «Казаков в числе 275 есть, голова их Решетов. Буйство тайное есть…»

Дело в том, что перепись населения края означала бы тогда ни более ни менее как регистрацию беглых крестьян и возврат их или в поместья подмосковных помещиков или превращение в крепостных на новом месте жительства. Но воевода понимал, да и сами Романовы ещё не считали себя настолько прочно укрепившимися, чтобы пойти напролом. Они боялись всеобщей переписью вызвать на юге новое крестьянское восстание или вынудить беглых крестьян уйти в турецкие владения, что вовсе не входило в расчёты Московского правительства.

Учитывалось и то, что до самого Поляновского мира в 1634 году Владислав польский не отказывался от притязаний на Московский престол. Московское правительство проявляло в связи с этим обстоятельством дальновидность, ведя несколько смягчённую политику по отношению к Поосколью и вообще «южной вольницы», чтобы крутыми мерами не толкнуть эту вольницу к союзу с поляками.

Надо иметь в виду ещё и то, что русская правительственная колонизация, достигнув при Борисе Годунове устья Оскола (Основание города Цареборисова), временно была приостановлена в годы первой крестьянской войны. Крымские татары поспешили воспользоваться обстановкой и начали разгонять население долины реки Оскола, лежавшей между татарскими шляхами — Муравским и Кальмиусским. Так что правительство Михаила Романова уже было вынуждено официально селить людей вольницы на южной окраине и даже за пределами этого рубежа, представлять поселенцам земельные наделы и льготы с условием, что эти поселенцы будут охранять окраины от набегов татар и, по их выражению, станут «добывать себе зипуны» (просто ходить за военной добычей) не в пределах Московского государства.

Продолжавшиеся частые набеги татар тревожили царя.

С целю охраны рубежа и создания опоры колонизации края, Московское правительство построило в южной части страны новые оборонительные черты — Белгородскую (Белгород-Короча-Новый Оскол-Острогожск-Коротояк-Воронеж-Усмань-Козлов, — в общем 25 укреплённых городов и городков) и Симбирскую (Тамбов-Верхн. и Нижн. Ломов-Инсар-Саранск – и далее на Карсун и Симбирск). Это было сделано через 54 года после основания Старого Оскола.

Осторожность политики Московского правительства по отношению к южным краям, в том числе и к Поосколью, позволила использовать силу этих окраин для борьбы с поляками и выиграть время для разрешения серьезных вопросов внутренней и внешней политики. Об успехах правительства в этом отношении говорят следующие исторические факты.

В 1617 году, мстя за отказ южных городов поддержать Владислава на московский престол, польско-литовские отряды напали на южные города, в том числе на Курск и Старый Оскол. Курск им взять не удалось, но Старый Оскол также категорически отказался поддержать польско-литовские требования против Москвы, был захвачен пришельцами и сожжён дотла. В книге Д. Моисеева «Краткая история города Старого Оскола» (С. Петербург, 1894 г., стр. 11) на этот счёт сказано: «В 1617 году литовские люди, быв у Курска, пришли в Оскол изгоном, город и острог сожгли и от крепости и построек оставили одни обгорелые остатки».

Но, встретив со стороны курян и осколян такой отпор и готовность их жертвовать жизнью и имуществом ради независимости Родины, поляки и литовцы не посмели двигаться на север.

Правительство, сознавая важность Старого Оскола в укреплении государства, немедленно направило сюда курского воеводу Скуратова с ратными людьми и поручило ему крепость восстановить. Крепость, восстановленная Скуратовым, стала ещё более боеспособной, чем до сожжения её польско-литовскими захватчиками. В частности, были восстановлены и укреплены «тайники» — подземные ходы к рекам Оскол и Осколец, стены усилены «диким камением и рвом глубоким, палисадами острыми да гафуницами (пушками)».

И Оскол-град с той поры ещё не раз, пользуясь поддержкой населения края, подставлял каменную грудь свою под яростные удары иноземцев, стойко держался, запрещая врагам путь к Москве с юга.

Да и не только оборонялись осколяне, но и в походы далёкие ходили — на Литву и Польшу, чтобы отвоевать у них исконные русские земли. В 1633 году, например, «ратники оскольские и белгородские ляхов отменно побили, в бою кровосечном Полтавский острожек на копьё взяли и пленных презело много в Оскол и Белград спроводили».

Московское правительство, как видно было из воеводских бумаг XVII века, разрешило белгородцам и осколянам, пострадавшим в 1617 году от литовского набега, «оставить у себя литовских жинок и ребят, малых во холопьях для острасту и неповадности ляхам с мечём и огнием на Оскол и Белград промышлять». Но осколяне не воспользовались царской «милостью», отпустили всех пленников через два года домой, на Литву. А ведь город немало бед переживал и в рабочих руках нужду имел, строился (Имейте в виду, что в 1618 году татары нападали на город, но были отбиты, успев сжечь пригородные посёлки. В июне 1628 года город выгорел из-за начавшегося пожара в соборной церкви, а правительство приказало городским жителям «всё восстановить в исправности, как было»). И факт отпуска в этих условиях польско-литовских пленников домой из неволи указывает на высокоразвитое у наших предков осколян чувство гуманизма и желание жить мирно со всеми близкими и дальними соседними народами.

К сожалению, сами эти соседние народы не проявляли склонности к добрососедским отношениям, часто нападали на нашу землю и приносили населению многочисленные страдания. Так, например, в апреле 1631 года татары напали на районы Оскола, Ливен, Курска, Белгорода. Из Оскола был выслан отряд в 450 человек на Кальмиусский шлях. В 1642 году на Поосколье напали крымские татары. Они прорвались до города Старого Оскола, разорили пригородные слободы, угнали в плен многих жителей. Правда, крепость им взять не удалось.

После ухода татар в свои пределы, власти взялись за новое усиление Оскольской крепости. Между Стрелецкой и Пушкарной слободами была сооружена дубовая проездная башня с приспособлением для огненного боя. По обе стороны от башни был возведён острог (укреплённая стена) — по 50 саженей с каждой стороны башни. Перед острогом был вырыт ров с водой и врыты в землю брёвна с перекладинами и заострёнными концами, направленными в сторону врага. Назывались эти сооружения «надолбами». Они были поставлены на всех проездах к городу, в том числе между берегами Оскола и прилегающими болотами, на дорогах между соседними трясинными лугами и перед въездными рогатками на слободских улицах, ведших к центру города.

Внимательно вдумавшись во все изложенные выше факты и взвесив историческую обстановку в стране и в Поосколье, читатель разберётся в причинах осторожности московского правительства по отношению к южным областям и полностью поймёт, почему «до царя Алексея Михайловича воеводы даже не рисковали переписывать в Оскольском крае беглых людей» («Путь Октября» за 16 сентября 1948 г., стр. 2, статья Н. Белых «В далёком прошлом»).

Выждав время и подавив волну городских восстаний в Курске, Соли Вычегодской, Устюге и других городах, окрепшее правительство Романовых при Алексее Михайловиче созвало Земский собор осенью 1648 года, отменило в угоду помещикам «урочные лета» (сроки по розыску беглых крестьян) и провело мероприятия по полному закрепощению крестьян. Была проведена всеобщая перепись и в Оскольском крае, поставившая здешних крестьян окончательно в крепостную зависимость. А «Уложение» 1649 года, узаконившее все эти крепостнические мероприятия, усилило вместе с тем и царскую власть, установило смертную казнь за преступления против личности царя.

К середине XVII века московское правительство добивалось более или менее устойчивого положения внутри страны и на рубежах государства: городские восстания середины XVII века были разгромлены, окончательно сложился государственный строй феодально-крепостной России, вероятность набегов на страну со стороны крымских татар и турок уменьшилась, а с западными государствами отношения нормализованы: так что можно было заняться переустройством связи, вооружённых сил и т. д. для предстоящего в дальнейшем решения вопроса о возвращении стране её исконных земель и продолжения политики борьбы за выход России к морям.

Для решения этих задач в новых условиях потребовалось провести различные правительственные мероприятия.

В частности, к 50-м годам XVII века относится правительственная попытка установить постоянно действующую почтовую связь центра с Курским краем и Пооскольем. Вследствие неудобства связи через нарочных гонцов, царь Алексей Михайлович Романов велел расставить между Москвой и Путивлем трубников, которые должны были «от Москвы до Путивля с государёвыми грамотами и из Путивля к государю, к Москве с отписками ездить от стану до стану наскоро».

Интересно отметить, что на территории Поосколья до сей поры сохраняются названия некоторых сёл, указывающие на прохождение через них в прошлом правительственных почтовых дорог. Так, например, имеется километрах в пяти от города Тима село Становое. В Ястребовском районе есть деревня с названием «Становой Лесок». Вероятно, здесь был один из станов почтовой связи, установившейся между Москвой и окраинами с середины XVII века. И почтовый тракт этот проходил в восточном и юго-восточном направлениях через Тим, Оскол, на Воронеж и т. д.

Почтовая связь долгое время не ладилась. Интересные подробности по этому вопросу можно найти в книге «Россия». Там, например, рассказывается, что в 1659 году для осмотра почтовых станов из Москвы был послан особо уполномоченный чиновник. Он имел, для подкрепления станов и трубников, 12 конюхов с 48 лошадьми.

Но и после такого подкрепления наблюдалась неисправность в работе почтовой связи, почему и в 1668 году были по-новому расчислены почтовые станы (станции). Так, например, штат станов на линии Москва-Севск был доведён до 2 приставов с 4 лошадьми на каждый стан, чтобы скорее доставлять государёвы грамоты и боярские отписки («отчернинки»). Дело связи немного улучшилось. Но если царь Алексей Михайлович удовлетворился достигнутой быстротой доставки почты, то Пётр I в 90-х годах XVII века в особом указе отмечал, что «письма ходят весьма мешкотно» и потребовал от почтовой службы подвижности и оживления, а также повелел учредить новые и улучшить старые линии почтовой связи, особенно между Путивлем-Курском и Воронежем через города Тим и Старый Оскол.

При Екатерине II, к 80-м годам XVIII века, длина всех почтовых дорог России достигла 5600 вёрст.

В сороковых годах XVII века, когда сторожевая служба всех порубежников утрачивала своё значение, правительство стало размещать в южных городах постоянные полки. Они могли быть использованы для войны с соседними государствами и для подавления народных волнений. Один из таких полков был размещён в 1646 году в Старом Осколе. Воеводами этого полка были Василий Борисович Шереметьев и Иван Захарович Ляпунов.

Так как фактически к этому времени не было изжито «местничество» и занятие должностей осуществлялось по родовитости происхождения того или другого боярина, то правительство, помещая сторожевой полк в старом Осколе и желая пресечь возможные местнические споры в Старом Осколе, сделало следующее распоряжение: «На случай же войны с ним (с полком и полковым воеводою) в сходе должен быть со своими служилыми людьми оскольский воевода Дмитрий Репей-Плещеев». Это фактически означало, что воевода города Старого Оскола попадал в подчинение командованию расквартированного в городе полка. Такая мера была целесообразна в связи с правительственными планами разрешения украинского вопроса и возможной войны с Польшей и Турцией или крымским ханом. Требовалась максимальная консолидация вооружённых сил страны и централизация войсковой власти.

Но оскольский воевода Репей-Плещеев не мог примириться с ущемлением его власти. Ещё было совсем свежо в памяти, что назначаемый царём воевода являлся главным начальником крепости, начальником казацкого и стрелецкого голов, станичных атаманов и всей порубежной службы своего воеводства. Фактически он был главным начальником края, по царёвой «росписи» посылал от себя станицы, ставил сторожей на сторожи и наблюдал за исправностью их службы, а в случае плохих вестей из степи созывал всех служилых людей в съезжую избу и делал обязательные для всех распоряжения. И вдруг «понижение» воеводы в правах!

Враждебные отношения между полковыми воеводами и Репеем-Плещеевым установились с первого дня расквартирования в городе полка. Но высшей точки борьба достигал в августе 1646 года, когда Шереметьев потребовал от Репей-Плещеева явиться в съезжую избу на государственно-важное совещание.

«Я родом дороднее и не ниже Шереметьева есть,— заявил Репей-Плещеев,— и указу его подчинения не учиню».

За неявку в съезжую избу и «за бесчестие» Шереметьева Репей-Плещеев был сначала посажен на три дня в острог, а потом совсем отозван царём Алексеем Михайловичем в Москву. В Старый Оскол прислали нового воеводу — князя Ивана Хромого-Волконского, который действовал в согласии с полковыми воеводами, т. е. признал необходимость превращения всевластного воеводы порубежной службы в подчинённого войсковому начальству создаваемых правительством постоянных полков.

Случай со старооскольским воеводой Репей-Плещеевым показывает, с одной стороны, что к середине XVII века на Руси ещё сильны были феодально-местнические пережитки, а с другой — этот случай указывает на укрепление центральной власти, на усиление царского самодержавия.

Через год после удаления воеводы Репея-Плещеева, в 1647 году был заложен новый город Царёв-Алексеев на берегу реки Оскол. В 1655 году этот город переименован в Новый Оскол, а городу Осколу у слияния рек Оскол и Осколец присвоено наименование Старого Оскола.

В 60-х годах XVII века военная функция города Старого Оскола была, по отношению к его хозяйственной функции, выражена очень ярко. По документам Старооскольского музея, выписки из которых были сделаны автором настоящей работы в 1938 году и частично опубликованы в местной печати, в Старом Осколе в 1668 году имелось 500 человек полковой службы (копейщики, рейтары, солдаты, драгуны) и 968 человек из числа состава городовой службы (дети боярские, стрельцы, казаки, затинщики, воротники, пушкари, ямщики). А всего населения в Старом Осколе насчитывалось тогда до 2000 человек. Среди него упоминались духовных лиц — 13, «гостей» — 12, часейных дел мастер и насечник по оружью — 1. Цифровые данные о служилом населении Старого Оскола в 1668 году, кроме музейных сведений, подтверждаются также книгою Д. Моисеева «Краткая история Старого Оскола» (С. Петербург, 1894 г., стр. 11-12). Но Моисеев ошибочно утверждает, что «В 1668 году в городе не было посадских жителей». В самом же деле посадские люди проникли в город Старый Оскол уже к сороковым годам XVII века. Так, например, в «Переписной книге Оскола-града за лето 7156-е» (по нашему счёту — за 1648 год), составленной подьячим Иваном Гавриловым Козлитиным, в числе городских жителей упоминались «гости» (купцы) и часейщики, насечники по оружью и духовенство. Да ещё подчёркнуто было, что иные духовные лица служат в церкви «без перемены и отдыха». А это значит, что в городе было много прихожан, не принадлежавших к военному населению. Ведь известно, что попы во множестве разводились там, где вырастали посады и ремесленное население. Попов в городе насчитывалось более десятка. Это большое количество для Старого Оскола, оно даёт основание предположить, что действительно в городе жило много людей не военных, в том числе и посадские разных званий и состояний, «коих в переписи,— как упоминала одна воеводская отписка на Москву, — из-за подлости состояния срамно упоминать в числе городских».

Кроме «Переписной книги Оскола-града за лето 7156», выписки из которой частично были опубликованы автором «Частички Родины» в газете «Путь Октября» 8 мая 1938 года в статье «Монаково», о посадских людях в городе упомянуто было в воеводской грамоте за 1677 год. В этой грамоте рассказывалось о налёте татар на окрестности города, о пушечной пальбе из крепости по татарам и о том, что татары не причинили городу вреда, но пограбили слободы, захватили людишек в плен, в том числе из числа городских посадских, отлучившихся в это время из города в слободы по своим делам.

На основании всех этих данных мы можем утверждать, что военная деятельность города Старого Оскола хотя и была ещё основной его функцией в 60-70-е годы XVII века, но не мешала возникновению хозяйственной деятельности селившихся в слободах и самом городе посадских людей. Скорее всего, она содействовала развитию хозяйственной деятельности неслужилого населения, развитию ремесла и торговли в самом городе и Пооскольском крае. Ведь и для обслуживания города-воина торгово-ремесленная деятельность местного населения была крайне необходима, как и была крайне необходимой для населения защита его городом от татар.

Жизнь населения в Поосколье стала более тяжёлой после решений Земского Собора и окончательного закрепощения крестьян. Против крепостного гнёта в Старооскольском крае дважды были сильные волнения — в 1648 году в связи с восстанием курской бедноты и в 1670 году — во время восстания Степана Разина.

Но особенно трудной стала жизнь и служба осколян при царе Петре I, который осуществлял свои прогрессивные реформы… за счёт крепостного крестьянства,

С началом Азовских походов Петра I в 1695-1696 годах на Старый Оскол легла соответственная доля тяжести этих походов и строительства гребного флота на реке Воронеж. Так, Старооскольский полк под командованием полковника Шлиппенбаха был поставлен в Сергиев для охраны вновь построенного города от нападения татар. Много людей из личного состава полка погибло от различных болезней, плохого питания и неудовлетворительного состояния жилья. Все оставшиеся было в городе солдаты были высланы на подкрепление полка и замену умерших или поваленных болезней военнослужащих Старооскольского полка.

К струговому делу на Воронеже Пётр I приказал выслать всех трудоспособных осколян, в том числе 1240 детей боярских. Лишь по «слёзной» просьбе воеводы Шереметьева царь смягчился и разрешил оставить в Старом Осколе полтора десятка «мужей для исправления службы городовой и безопасности наипаче». И большой старооскольский отряд, нагруженный инструментами, продовольствием, пенькой и лубом, в пешем строю отправился в Воронежские леса на постройку судов против турок. Воеводская запись свидетельствовала, что все «дети боярские исправно к струговому делу прибыли, хотя и в душе зело тому противились, да кнута боялись или дубины царёвой наипаче» (особенно).

Весной 1696 года старооскольцы приняли участие во втором походе на Азов. Вместе с полками Белгородского разряда под командованием Регимонта они штурмовали турецкие укрепления и ворвались в крепость.

Пётр I похвально отзывался о старооскольцах и белгородцах, участвовавших в штурме и взятии Азова. Осколянам он доверил охрану взятых под Азовом в плен турецких солдат, а потом и разместил часть турок в Старом Осколе, приказал воеводе внимательно отнестись к туркам, чтобы им в городе «не дармоедствовать, а на работах разных исправно помогу государству Русскому оказывать».

Неизвестно, был ли Пётр I в Старом Осколе в конце XVII века, в пору Азовских походов? Пожалуй, не был. Но он посетил Старый Оскол в 1708 году, проезжая к Полтаве, где произошла великая Полтавская битва, сокрушившая могущество Швеции. В этой битве участвовали и наши предки-земляки, защищая русскую землю и множа воинскую славу русского народа. Энгельс, имея ввиду разгром шведов под Полтавой 27 июня 1709 года, писал: «Карл XII сделал попытку проникнуть внутрь России; этим он погубил Швецию и показал всем неуязвимость России».

С конца XVII века, когда петровские войны обезопасили южную границу (набеги турок и крымцев не могли уже более повториться в прежних размерах), Старый Оскол утратил своё военное значение.

В 1708 году он был включён в состав Киевской губернии, в 1719 году приписан в Севскую провинцию, а в 1779 году стал уездным городом Курского наместничества и центром Старооскольского уезда.

Н. Белых.

Продолжение следует…

*Примечание: ввиду большого объема публикуемой монографии редакцией сайта выполнена разбивка материала.

Редакция сайта благодарит Е. Н. Белых (г. Владимир) за предоставленные архивные материалы.

Короткая ссылка на эту страницу:

21 мая, 2012

21 мая, 2012 Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: