Д. НАБОКОВ

Из семейной хроники

Дмитрий Петрович Набоков — инженер-электрик, ему семьдесят восемь лет. Его воспоминания о детстве привлекают своей безыскусственностью, той ясностью изложения и языка, какая восходит к классическим образцам русской литературы этого рода. Многие писатели, в том числе и великие, изображали свое детство. Однако здесь речь о детстве, что называется, рядового, массового человека, крестьянина по происхождению, причем крестьянского мальчика, родившегося и выросшего в слободской Украине, с ее своеобразной историей, бытом, характерами…

При несомненных художественных достоинствах, произведение это вместе с тем и человеческий документ, некое свидетельское показание, вернее сказать, художественность его, поэтичность происхождением своим. обязаны документальной точности, естественности.

Мне было интересно читать и о том, как дед-кожемяка увязывает воз с кожами, и о том, как выпекают хлеб, собирают и сушат лесные груши и яблоки, но в этих и подобных им деревенских работах, в детских походах на реку, в разговорах на бревнах, даже в приготовлении еды — словом сказать, в подробностях стародавнего крестьянского быта, помимо интереса познавательного, историко-этнографического, приобретающего особенное значение в пятидесятую годовщину Великой революции, коренным образом переменившей обстоятельства народной жизни, я ощутил еще и полное своеобразия очарование поэзии народного бытия.

Современному читателю представляется естественным, что инженер происходит из крестьян, наслышан он и о тяжком труде и нищем существовании дореволюционной русской деревни. Однако нравственная чистота, в какой живет никогда не наедающаяся досыта многодетная крестьянская семья, духовное ее здоровье, я убежден, не только вызовут в читателе сердечное волнение, но и привлекут мысль к тем сторонам и особенностям народной жизни прошлых времен, какие важны и сегодня.

Быть может, самое дорогое в публикуемом произведении — это то, что автор, нисколько не приукрашивая тот круг, в каком он рос, не идеализируя ни родных своих, ни однодёревенцев, изображает, как в подробностях повседневного существования, за едой, во время топки печи, уборки дома, уличных игр вырабатываются нормы и правила, какие входят в неписаный свод моральных установлений, в народный этикет… Назову для примера благородную сдержанность, застенчивость в проявлении чувств, не позволяющую ребенку говорить матери о своей любви к ней, или то, как старая мать, прослышав о непорядочном поведении сына, немолодого человека, приезжает издалека, отчитывает его, и тот, отец многих детей, молча, с сознанием вины почтительно слушает старуху.

Среди богатств, составляющих национальное достояние страны, мне думается, следует числить не только материальные ценности, но и нравственный опыт, накопленный предшествующими поколениями в труде, в сражениях с иноземными врагами, в борьбе за свободу человеческой личности, наконец, в каждой семье, совокупность которых и есть народ.

Ефим Дорош. 1967 г.

1. Больница

Как недавно был этот день — яркий и солнечный. И первые крошечные листья на кустах вдоль улицы. Вспоминаю неотрывный испуганный взгляд моего провожатого, который буквально тащил меня на руках в больницу. А я успокаивал его:

— Да я свободно дойду сам, Андрей, ведь до больницы совсем близко. Возвращайтесь на работу.

Все бы хорошо, вот только сердце бьется скачками да боль внизу живота делается иногда нестерпимой.

…Пришли. Я лежу в приемном покое. Термометр…. Затем к дежурному врачу.

Потом меня осматривает новый доктор, говорит что-то настойчиво, убедительно. С трудом соображаю, что он говорит… Ну что же, раз нужна операция — я готов.

Снова мучительный осмотр в палате у нового доктора… Ночи не помню.

Утром попадаю на стол, дышу сквозь мокрую тряпочку и успеваю только сказать:

— Смотрите же хорошенько за моим сердцем, а я постараюсь…

Новая порция усыпляющего погружает меня в полное беспамятство.

Я очнулся в большой комнате, наполненной призраками людей; они двигаются бесшумно и разговаривают беззвучно. Лежу неподвижно на спине под строгим надзором. При попытке повернуться меня сразу же останавливает строгий голос: «Нельзя, больной»,— и боль внизу живота.

Долгий день — какой он по счету? — приходит к концу. Я чувствую, что все кругом стихает и погружается в сон. Не сплю я один. С тоской жду наступления моих ночных мучений.

…Моя кровать вдруг поднимается и летит по коридору низко над полом, спускается по крутой лестнице в огромный подвал с бесшумно, без людей работающими машинами. Здесь между рядами машин, по проходам, засыпанным бумажками, я летаю на кровати и целую ночь ищу таинственную «сонную» бумагу, так нужную мне для крепкого сна. Но поиски безуспешны. Без сил, измученный, я опять на рассвете— в который раз? — оказываюсь в своей палате и слышу тихий укоризненный голос:

— Ай, больной, разве можно так ворочаться в постели? Ничего, сейчас мы переменим белье, помоемся, поедим и приготовим все для доктора.

Слова текут медленно и тихо, и няня с чудесной быстротой успевает все сделать.

Как изрезанный на части и кое-как сшитый, я лежу в постели и жалуюсь доктору на ночь без сна.

— Скажите, чтобы мне давали на ночь порошки.

Сегодняшняя ночь особенно измучила меня. Слабый, как ребенок, я дремлю в ожидании няни. Тихие шаги, крепкие добрые руки, сильное тело с таким родным запахом.

— Бабушка Наташа! — шепчу я совсем тихо. Спокойствие и радость наполняют мое сердце. Теперь есть у меня защита от ночных ужасов: со мною бабушка…

Я вернулся к добрым временам моей жизни — моему детству. Эта жизнь теперь прерывалась только разными уколами, перевязками, термометром, но ненадолго. Затем детство снова захватывало меня. Я совершенно забыл о ночных ужасах. Детство стояло на страже около меня, охраняло от всего плохого и враждебного, что называлось коротким словом «болезнь».

2. Летний день

Августовское предрассветное утро — холодное, трава от росы — мокрая, да и дубки, сложенные перед дедовской хатой,— сырые. Но вставать пора: вся улица проснулась и гудит сквозь окна и двери хаты.

— Ну и соня ты, Митя! Машка уже поела, на луг собралась, а ты не умывался даже,— говорит мне бабушка Наташа.

— А вот и не соня! — говорю я, вскакивая на ноги. Затем вместе с бабушкой произношу «Отче», надевая на бязевую рубашку бабушкину теплую кофту, мою единственную круглогодичную одежду, и съедаю бублик. В карманах кофты уже лежат еще два бублика и бутылочка молока. Двор и улица окутаны туманом, а я осторожно спускаюсь по лестнице во двор. Мне еще нет пяти лет, а телушка Машка — мой самый большой враг: она не дает мне поспать хотя бы до восхода солнца, всегда она встает раньше меня и всегда бабушка Наташа укоряет меня этой Машкой.

Песочек во дворе и на улице сверху сырой и холодный, но глубже он теплый. Так приятно залазить пальцами босых ног под корочку и забирать ими тепло песка. Улица до самого колодца полна мычанья коров, блеянья овец и неистового крика куриного народа. Весело лают собаки. В густых клубах пыли и тумана беспокойно топчутся коровы, овцы и лошади и рвутся на скошенные луга у реки Везёлки, текущей по северной стороне слободы.

Солнце уже взошло справа, но его не видно: мешают бугры с хатами на них и тучи на восходе солнца. Вдруг лучи солнца прорвались и осветили красным пламенем всю улицу. Коровы громко замычали и бросились, как бешеные, по улице навстречу солнцу, на луга.

На улице быстро наступила тишина, иногда нарушаемая беспокойным гомоном кур.

Улица опустела: ведь в хатах сейчас начиналась настоящая работа и даже дети были заняты.

Дубки постепенно прогрелись и высохли от ночной росы. Они прилегали к старой дедовской хате, а остались от постройки новой отцовской хаты. На дубках весь день играли дети, вечерами отдыхали взрослые, ночами гуляли парни и девушки.

Тихая чистая улица сейчас напоминала широкую просторную реку, из которой куда-то утекла вода, а дно и берега обнажились. На ее бугристых берегах стояли хаты. Бугор против колодца был как гора, с него зимою катались на санках и на ледышках. Я сидел на дубках один и перебирал свои «цацки» — игрушки. Дубки становились горячими— скоро можно будет снять бабушкину кацавейку.

Из дворов напротив вышли на улицу в одних рубашонках Степка Гречаник восьми лет с шестилетней сестрой Анюткой и шестилетний Ванька Гречаник с младшей сестрой Гапкой.

— Смотри, а Комары уже проснулись! — закричали девчонки.

Наша уличная фамилия была Комаровы, и с нами здоровались «по-уличному».

— Сосун! Сосун! — закричала Анютка.

— А вот и нет — смотри! — И я показал ей бутылку с молоком.

Накануне я, плача, упросил бабушку дать мне пробку вместо резиновой соски. И теперь мои постоянные мучительницы и приставалы растерянно смотрели на бутылочку с пробкой. Во время таких ссор я знал, что меня не могут обидеть или побить чужие: я был маленький и находился под защитой законов улицы.

И Степка вышел на улицу вовсе не для ссоры, а чтобы поиграть на дубках. Степка строго приказал девчонкам не заводиться, а сам не спеша подошел ко мне, как будто дубки вовсе его не интересовали, и сказал равнодушным голосом:

— А у меня новые цацки.

И началась увлекательная игра! Сначала мы показали друг другу свои сокровища: кусочки цветного бутылочного стекла, добытые из речного песка, мелкие ракушки с железнодорожных путей, обертки конфет, съеденных кем-то, косточки от разных фруктов, пуговицы, бабки. Затем начался обмен лишних цацек. У девочек были те же цацки и те же игры.

Сколько я себя помню, я не встречал ни у кого из деревенских детей купленных родителями игрушек. Правда, в возрасте десяти — двенадцати лет у детей заводились собственные копейки от продажи старых тряпок и костей. Тогда мальчишки покупали глиняную свистульку за одну копейку, а девочки — цветные лоскутки у тряпичника для самодельных кукол. Чаще всего эти деньги мы тратили на покупку пряничных петушков и лошадей из сладкого теста.

Обмен цацками происходил честно и без обиды. По закону улицы малыша никто чужой не должен был обижать, дразнить или отнимать у него игрушки. Если появлялся такой обидчик, то его не принимали в игры, а когда он вырастал и становился парнем, то ни одна девка не водилась с ним.

На дубках стало припекать, и захотелось есть.

— Это тебе бабушка Наташа дала бублики? — сказал Степка Гречаников, смотря в сторону.

Я почувствовал, что ему хочется есть, я отдал Гречаникам один бублик из моих двух. А какое вкусное было молоко из бутылочки с пробкой! Мы разлеглись на дубках и стали дремать.

— А ты поел, Митя? — спросила меня бабушка через открытое окно.— Тебя не обижали?

Степка даже возмутился.

— Ведь он маленький,— сказал он.

Тогда бабушка Наташа спросила, не хочу ли я еще бубличка. Она дала два бублика Степе, но сначала спросила:

— А кто тут самый большой?

Степка был на три года старше меня.

Как всегда, на дубках оказалась наша кошка с котенком и курица с поздним’и цыплятами: они тоже хотели есть и получили крошки. Мы быстро справились с добавком моей бабушки и снова начали дремать в тени хаты и деревьев.

Сквозь облачное небо и листву деревьев иногда прорываются пучки лучей солнца — острые, тонкие и причудливые. Старая кошка-мать лениво греется под этими лучами, а трехнедельный ее малыш в сильном возбуждении охотится за лучиками, прыгает и хватает их лапками. И какой у него растерянный вид, когда схваченный им лучик вдруг исчезает! Он притворно отворачивается от лучиков, чтобы захватить их врасплох. Игра начинается снова, пока ему не захочется есть, и он приваливается к матери.

Я смотрю свысока на глупого котенка: я уже не ловлю лучиков, только иногда в темных сенях и в комнате я люблю держать в ладонях солнечные дорожки из золотой пыли.

Глаза мои стали слипаться, как у кошки, и я заснул легким сном.

Резкий, пронзительный окрик тетки Анны Гречаниковой: «А где же запропастились эти окаянные?» — как ветром, сдул . ребят с дубков. Степка осторожно двигается к матери, чтобы не попасть сразу же в «учение». На этот раз тревога Степки была напрасной: мать собиралась на базар, когда «под конец» всякие остатки и отбросы мясные можно было купить по дешевке. Она оставляла Степку старшим по хате с Анюткой и двухлетней Лушкой.

Я остаюсь на дубках один с кошкой и котенком, играть одному уже не хочется. Скоро бабушка позовет меня обедать.

Мы едим вдвоем из одной деревянной миски. Старая бабка, мать дедушки, уже пообедала. Она не ходит из-за ревматизма и лежит круглые сутки на горячей лежанке в большой комнате и грызет всех за то, что живут не по правилам: деда, бабку и меня, малыша. Мы едим молча и не спеша, у нас не положено разговаривать за едой.

Вдруг бабушкина ложка больно бьет меня по лбу, и я слышу ее упрек:

— Что же ты делаешь, внучек, с хлебушком святым? Посмотри-ка!

С ужасом вижу на полу кусочек хлеба, нечаянно оброненный мною. Быстро нагибаюсь, осторожно подбираю хлеб, сдуваю с него пыль, крещусь на хлеб и съедаю его с крошками. Хлеб был святым, вина перед ним никому не прощалась, а наказание никогда не задерживалось. Вина моя была искуплена, и мы молча продолжали обед под ворчание бабки с лежанки:

— Потому что мало бито… Ремнем бы…

После обеда полагалось отдыхать, и мы с бабушкой тоже поспали. Все в деревне в этот час отдыхали — даже неугомонные куры и самые брехучие собаки, а соседи никуда не ходили по делам.

У меня побаливал лоб от бабушкиной ложки.

Потом бабушка встала со своей лавки и принялась за работу. С улицы я услышал голос Гречаников: пора идти на дубки, только не надо брать с собой бабушкиной кофты, дубки сейчас горячие.

На улицу вышли на игры «взрослые» — от девяти до четырнадцати лет. Играли в мяч, в распятие, в дубинки, в царя, в бабки. Все эти игры требовали уменья, ловкости, выносливости. Захныкавший изгонялся из игры на две недели, на месяц, а то и больше. Он сидел вместе с малышами в стороне и смотрел, как надо играть.

Мы по целым месяцам вспоминали с восхищением замечательный удар по мячу, который взвивался выше турмана, бешеный бег с шайбой и прорыв вражеской «стенки» в игре в «дубинки» или косой удар «битки», валивший целый «кон» бабок. Игры взрослых были для нас школой развития силы, ловкости и всех доблестей настоящего мальчишки. Не было ни одного малыша, кто бы не сказал с уверенностью: «И тоже буду так бить мяч через год» — и никто не смеялся над ним, над его мечтами.

Но мы, малыши, не только смотрим, но и играем. Мы бегаем наперегонки от дубков до Байдикового переулка и обратно — на двух ногах и на одной ноге. Мы играем в скакалочку с цацками. Каждый ставит свою цацку в ряд на землю на «кон» и должен на одной ноге от начальной метки доскакать до «кона», ухватить пальцами этой же ноги любую цацку, не тронув при этом соседних, и доскакать с цацкой до начальной метки игры. В этом случае цацка выигрывается.

Совсем не просто скакать на одной ноге с зажатой в ней стекляшкой с довольно острыми краями, по песку, в котором находятся острые стеклышки. После таких игр мы запросто бегали босыми по стерне с прочными короткими и острыми пеньками скошенной ржи.

Потом мне объяснил мой брат Санька, что собирать колоски после жатвы можно, только научившись играть хорошо в скакалку.

Показалось стадо с лугов, и играющие очистили улицу. Снова поплыли навстречу солнцу по пыльным огненным волнам — пастушонок на лошади и коровы. Постепенно дворы проглотили стадо, а мальчишки доиграли свои игры.

Перед сном во всех хатах кипит работа: вечернее доение коров, сбор кур, уроки школьников. Малыши ложатся спать. «Большие» мальчишки сговариваются в какой-либо ночной набег на чужой сад или огород, где растут такие же плоды и овощи, как и у себя дома, но опасность набега на чужое манит.

Наступает время отдыха взрослых от детей и от хозяйства.

И дубки оживают: хозяева, хозяйки и серьезные парни обсели кругом дядю Андрея и упрашивают его рассказать что-нибудь — это уже не для маленьких.

Я лежу на своей лавке на бабушкиной кацавейке, усталый за день до крайности. Вокруг меня, как река в половодье, колышется улица. На огненно-красных волнах плывут то в одну, то в другую сторону коровы, лошади и люди. Потом все тонет в крепком мертвом сне до утра, когда мой враг Машка, как и вчера, будит меня и снова начинается привычная жизнь — с дубками, Гречаниками, родной улицей.

3. Дом дедушки и бабушки

До шести лет я жил у дедушки Кузьмы и бабушки Наташи. Я был их крестным сыном. Нас у мамы было уже шестеро, она мучилась с нами порядочно и отдала меня бабушке с дедушкой на воспитание. Дедовская и отцовская хаты стояли рядом в дедовском дворе, шагах в десяти одна от другой. Кроме моей мамы, у дедушки и бабушки был сын, старше мамы. Но он жил на Кавказе, женился там и обзавелся семьей. С дедушкой жила его мать, совсем старенькая. Она не могла уже ходить, день и ночь лежала на печке и ворчала на всех нас: на бабушку и дедушку за то, что не умеют жить, а на меня — за то, что «балованный» и «неученый». Как сейчас, помню сумерки в декабре, светло еще и мы не зажигаем лампы. Бабушка Наташа куда-то отлучилась по делам, а бабка с лежанки все время пилит дедушку:

— Куда же это Наталья отлучилась на ночь глядя? И куда ты смотришь, Кузьма? Взял бы ее за косу и поучил бы ремнем как следует…

Дед, ему уже шестьдесят лет, молчит: нельзя возражать матери. Открывается дверь, быстро входит бабушка Наташа с мешком чистой шерсти на пряжу, зажигает керосиновую шестилинейную лампу и молча начинает сучить пряжу нам на варежки, чулки и теплые рубашки. И я устраиваюсь поближе к лампе с псалтырью. У дедушки и бабушки я начал изучать церковнославянскую грамоту. Буквы сами влезают мне в голову и превращаются в слова, часто непонятные, но такие торжественные. И я уже пытаюсь читать псалом, набираю слова вслух. Дедушка и бабушка радовались мне, но совсем не баловали.

Да и чем они могли меня «побаловать»? Одеждой? Так у меня на все времена года была длинная бязевая рубашка, и все. Ни штанов, ни обуви, ни теплой одежды, ни фуражки. Ее не было — и не полагалось до поступления в городскую школу, а шилась она из обносков от старших братьев. Игрушками? Так у меня не было ни одной купленной и подаренной. Были цацки собственного обзаведения, как у всех детей. Едой и лакомством? В хате не было купленных лакомств, и я съел первое пирожное, когда мне было шестнадцать лет. А впрочем, всякая еда была мне лакомством: хвост простой селедки, маленькая таранка, бублик бабушкиного изготовления, хлеб ржаной, картошка вареная и печенная в золе. Когда я ел яблоко или грушу, то у меня после еды оставался в руках один «хвостик». Лаской? Тоже нет. Я помню, что мать ласкала своих детей, пока кормила их. А потом эти ласки переходили на вновь родившегося ребенка. У матери не хватало ласк на прежних ребят, да и не было принято их «баловать». Я чувствовал любовь бабушки во всем: в ее взгляде, в лице, в голосе, в том, что она была и жила на свете. Какое-то спокойствие, уверенность и радость входили в меня, когда она была рядом. Даже ночью, когда все боялись нечистой силы, я не боялся ничего при бабушке Наташе.

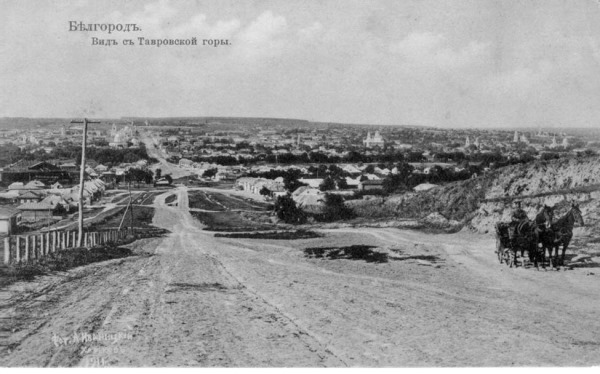

Она была высокая, почти как дедушка, худощавая и русая, с продолговатым правильным лицом, синими глазами и густыми темными бровями. Она любила людей и страдала от своей бедности, которая мешала ей помогать людям. Ей было больно отказывать кому-либо в бублике. Она была поглощена жизнью своей хаты и дочери, моей мамы. Я не видел у нее гостей или соседок: старая бабка с лежанки действовала на них, как серная кислота. Бабушка пекла дома пшеничные белые бублики, на копейку две штуки, а продавала их на базаре в Белом Городе ее помощница — двоюродная внучка Настя, дочь дяди Андрея, печника. Почти все женщины и девушки нашей слободы работали на город кто как умел: пекли на любителей хлеб белый и ржаной, носили огородину и молочные продукты, ходили на поденную работу. Вот и бабушка Наташа тоже немножко подрабатывала, не знаю только, с прибылью или с убытком, если принять в расчет деревенских детей и цыганских, которых она подкармливала.

Дедушка Кузьма был настоящий богатырь — широкоплечий, с крепкой спиной и грудью и необычайно сильными руками работника-кожемяки: он пятнадцать лет занимался выделкой кож, и вся его «фабрика» помещалась у нас на дворе — больше десятка бочек разной величины со всевозможными растворами, до половины закопанных в землю. Шапка густых черных волос покрывала голову деда, такая же борода окаймляла лицо — широкоскулое, с упрямым ртом и недоверчивыми глазами.

Потом он начал в компании с приятелем возить на пароконной подводе сырые кожи в Ростов и по целым месяцам не бывал дома. Я никогда не пропускал тех часов, когда дедушка нагружал подводу пахучими кожами — воз был чуть не до крыши хаты — и как он потом их увязывал толстыми веревками с такой силой, что воз скрипел и делался совсем низким. Затем дедушка шел в хату, молился перед иконами, прощался перед дорогой с матерью и бабушкой Наташей, поднимал высоко в своих сильных руках меня и целовал в щеки. Ворота были открыты, дедушка выводил подводу на улицу, по веревочным узлам воза взбирался на шкуры и весело щелкал своим арапником с ремнем в пять шагов длиной, с рукояткой в локоть длиной.

Вокруг подводы молча стояли стаи мальчишек и девчонок и не отрывали глаз от деда и его воза, а взрослые на прощание желали ему счастливого пути, удачи и здоровья. Поездка тянулась целых два месяца, и домом правила бабушка; вообще дедушка более трех четвертей года отсутствовал. Впрочем, такой порядок был заведен во всех хатах слободы, кроме хат двух богачей-подрядчиков и лавочника: там правили мужчины, они копили богатство.

Каждый раз по возвращении из Ростова дедушка привозил гостинцы: соленую рыбу, кавказский сыр, брынзу, а недавно привез ситцу с цветочками мне на праздничную рубашку. Это большое событие в моей жизни, нарушившее все обычаи дома: не полагалось малышу двух рубашек.

Всей нашей жизнью верховодила с лежанки старая бабка Мария— маленькая, высохшая от старости, вся черная и с черными, без седины несмотря на свои восемьдесят лет, волосами. Неподвижное тело оживляли острые глаза. Крючковатый нос и два клычка, оставшиеся от всех зубов, делали ее похожей на бабу-ягу из сказок. Я дрожал от испуга, оставаясь с нею вдвоем, и меня немного успокаивало, что руки и ноги у бабки были «разбиты» болезнью и она не могла сама сойти с лежанки и схватить меня.

Зато язык у нее был здоровый и страшный, как кнут. Я постоянно прятался от нее то в кухне, то в сенях, отделенных от жилой комнаты внутренней стеной. Смиряло ее мое чтение псалтыри и жития святых.

Наша хата была обыкновенной пятистенкой с открытой верандой и крыльцом с нее во двор. Хата была срублена из толстых дубовых бревен, накрыта высокою соломенной крышей. В ней всегда было летом прохладно, а зимой тепло. Чердак был сухой, высокий и прохладный. С него, по словам старших братьев, была видна вся земля кругом и те места, где солнце всходит и заходит. Но я боялся даже подходить к лестнице на чердак, высокой и крутой и совершенно недоступной для такого, как я, малыша. В кухне бабушка три раза в неделю пекла белые, пшеничной муки бублики на базар. Я обязательно был на кухне, когда из печи вынимали железные подносы с поджаренными пахучими бубликами, обжигавшими руки и губы. И кошка наша со своим котенком тут же была и мяукала — просила бубликов, а я — молчал.

4. Цыган Ромка

Поздней осенью, когда на выкошенных лугах над Везёлкой трава еще не вся была съедена, в Супруновку возвращались на зиму цыгане. Они останавливались на зиму в одних и тех же хатах, платили за квартиру или услугами, или один-два рубля.

Обычно с голодухи они добывали всеми способами копеечки: гаданием, обменом, музыкой с плясками и мелкой кражей. Но в нашей слободе они жили «честно»: они были как бы в гостях у нас. Ну, бабушку Наташу они, конечно, не обходили, особенно дети и подростки. Сразу же с утра, когда они гнали своих кляч на луга, то останавливались у хаты бабушки, просили бублики.

Дни становились скучными — мокрыми и холодными,— и по утрам я больше лежал на бабушкиной кацавейке.

Заснуть было трудно. Еще до рассвета меня будило какое-то гулкое уханье, тонкие звуки скрипок и дудок, оно поднимало меня скорее встать с постели, бежать куда-то, прыгать и кричать. Бодрым голосом я звал бабушку, которая уже управилась с утренними делами: — А что это там играет, бабушка?

— Это цыгане играют,, деточка.

— А зачем они играют?

— Они пляшут, внучек.

— А зачем они пляшут, бабушка?

— Они хотят есть, внучек.

Они действительно всегда хотели есть. Их жалкое ремесло — обмен, гаданье, воровство, изредка полуда и изготовление новых кастрюль— не могло их прокормить.

Бабушка Наташа знала всех цыган табора наперечет: семейных и женихов, невест, подростков и детей. Они не отходили от нее. С утра появлялись и мои друзья — Ромка и его братья. Ромка был уже шестнадцатилетний парень и во всем походил на взрослого. Вместе со своими братьями он гонял лошадей на луга (наш скот уже стоял по сараям).

Один раз посадил меня, с разрешения бабушки Наташи, на своего смирного конька и с клятвой и божбой обещал моей бабушке хорошенько за мной присмотреть.

Гурьбой мы отправились на луга. По дороге Ромка пересел на другую лошадь, передал мне в руки уздечку,-и под его присмотром я первый раз в жизни проехал самостоятельно на луга.

Моей радости не было границ. Недавно мне исполнилось пять лет— я об этом сообщил Ромке.

— Значит, ты уже большой, тебя надо научить стишку.

Я, конечно, обрадовался.

Каждые две строчки этого стишка из четырех оканчивались невинными словами — «пила» и «тараруй». Рифмовались они тоже со словами, обычными для деревни и мне известными: их часто и походя произносили в присутствии малышей взрослые.

Меня просто распирало от гордости, и за обедом я пытался рассказать стишок бабушке и деду, но еда стояла на столе, дедушка произнес молитву перед едой, и мы молча стали есть. А мне кусок не лез в горло, я разрывался от желания прочитать стишок. Взрослые видели мои мучения.

Наконец из моего рта вырвалось: «А я знаю стишок» — и, получив молчаливое разрешение деда, я прямо выстрелил все четыре строчки с «пилой» и «тараруем».

Все были потрясены, а дед вне себя от ярости приказал мне замолчать. Но я понял, что дед не знает этого стишка, завидует мне, а потому так кричит. И я повторял в своей обиде этот стишок как заведенный. Дед схватил свой дорожный кнут и начал меня стегать. Это был тот самый длинный кнут из плетеного ремня с коротким узорным кнутовищем в локоть длиной, которым дед доставал до своей пары коней, сидя на высокой куче кож в подводе. И теперь, как я ни поворачивался к нему, он все время бил меня по одному и тому месту. Наконец я был сбит с ног и не мог подняться, но продолжал выкрикивать со слезами слова стишка. Бабка Наташа прикрыла меня своим телом и пристыдила деда.

Кнут валялся на полу. Я лежал на лавке в кухне совсем голый, а бабушка успокаивала меня и обтирала уксусом и крещенской водой. Я рассказал бабушке, как Ромка научил меня хорошему стишку, а бабушка сказала, что стишок плохой и слова плохие, и что они рассердили и огорчили бабушку и дедушку, и что у дедушки надо просить прощения. Меня поили всеми деревенскими лекарствами, дали макового отвара, и я проспал почти сутки. Я мог уже сидеть и готовился к дедушкиному прощению. Но дед сам появился в кухне, смущенный и соскучившийся по внуку. Я попросил у него прощения, а он крепко обнял меня своими железными руками кожемяки и поднял высоко вверх.

В следующем году на троицу Ромка женился, и мы с бабушкой были приглашены на свадьбу женихом и невестой, их родителями и самим главой табора. Свадебный пир продолжался семь дней и окончился полным разорением молодых и всего табора, так как пир справлялся на подношения всего табора. На седьмой день был устроен парадный выезд молодых и самых почетных гостей в Белый Город на пароконных санях (летом!) в расстоянии одной версты от слободы. Полиция и исправник растерялись и после некоторого замешательства разрешили цыганам проезд на санях по улицам города.

Мы были на второй день свадьбы. Пировали у родителей невесты во дворе. Рядом с нами ели борщ из одной миски два свата — один от невесты, другой от жениха. Ели они мирно и беседовали с полным взаимным уважением. Сват от жениха произнес задумчиво и доброжелательно:

— А борщ как будто холодноват.

Мать невесты, поспевавшая всюду вместе со своими сестрами, сразу же оказалась возле сватов. Она схватила двухведерный чугунок с борщом и опрокинула его на голову недовольного свата. Тот с недоумением посмотрел на нее и ударил изо всей силы по лицу своего приятеля — свата от невесты, так как у цыган запрещено бить женщин. Тот немедленно ответил. Все пирующие сразу же бросились на помощь своим, и началась мгновенно общая драка мужчин. Били чем попало — кулаками, скамейками, мисками, кастрюлями, горшками. Кровь потекла ручьем. Бабушка в испуге потащила меня к дверям, но Ромка с женой успокаивали:

— Большая мама, не бойся. Все будет хорошо.

И действительно, драка сразу как-то прекратилась, женщины перевязали белыми тряпками двоих цыган с разбитыми головами и дали помыться остальным. Тут же мать невесты налила двум сватам-зачинщикам большую миску несомненно горячего борща, говор и песни снова заполнили свадебное помещение. И нам с бабушкой стало хорошо, мы поняли, что от драки у цыган не осталось на душе ни обиды, ни злости.

Долгие годы потом я вспоминал о цыганах, об их веселом характере, незлопамятности и умении шуткой, песнею, музыкой и добрым словом заставить забыть невзгоды жизни. Но в слободе их не считали настоящими людьми — у них не было собственных хат.

5. Дед Супрун

Как-то вечером бабушка уложила меня спать и ушла в гости к своей дочери, моей маме. Но мой сон не был крепким: мешали то ли полная тишина в хате, то ли шумная беседа на дубках, слышная через открытое окно. Я слез с лавки, надел бабушкину кацавейку — летние ночи были свежими — и в обход калитки через дыру в плетне вылез к дубкам с другой стороны, где концы дубков были неровные.

Как мышонок, я затаился под нависшими дубками и стал прислушиваться к беседе взрослых. Они все уговаривали дядю Андрея Рашина, каменщика, пожилого и степенного здоровяка, рассказать про деда Супруна, сказочного предка нашего, который когда-то привел своих родичей и друзей с женами в эти края, выбрал место для слободы и заселил его.

Дядя Андрей, высокий, черноволосый, как все Рашины, в бороде и усах, был лучшим рассказчиком в деревне. Правда, считался он немножко «порченным» грамотой, хотя знал ее совсем слабо и никогда ею не хвастался. Но при этом односельчане уважали его за талант рассказчика и за ту же грамоту, которая «портила» людей. И теперь после небольших уговоров — надо, чтобы ты себя ценил и люди тебя уважали,— он начал свой неторопливый и замечательный рассказ. Я помню его почти слово в слово и сейчас, спустя более полвека. В те давние времена не было Белого Города со слободами. Кругом нас стоял сплошной лес, дремучий, текли реки и ручьи полноводные, а зверя, птицы и рыбы было — хоть бери голыми руками. А хлеб рос на гари в рост человеческий, огородина сама лезла из земли. Но потрудиться на первых пашнях пришлось до седьмого пота.

Самому деду Супруну тогда было от роду двадцать лет с небольшим, а пришел он в наши места с четырьмя своими родичами с Оки-реки да с пятью парнями из слободы Орлик Старооскольский. Когда они проходили мимо Орлика, богатой слободы с государственными крестьянами, сбежавшими от поляков с Украины, то уговорили орликовцы хороших девок идти с собой женками. Получили от родителей своих и женок на обзаведение две парные подводы с лошадьми, сохами и боронами, получили зерно и семена на посев и двинулись на юг в земли неведомые. Пришли напрямик к устью реки, небольшой и полноводной, с ручьями глубокими, и решили стать на житье. Речка сама приносила им все: рыбу обильную — бери руками, овощи всякие и огородину— само лезет из земли, словом, настоящая река «Везёлка». Так и осел первый порядок вдоль ручья, что протекал когда-то по теперешнему Рашинскому проулку и впадал в Везёлку в шагах тридцати от наших дубков. А Везёлка тогда текла по нашей теперешней главной улице. Лет через сто (а может, и меньше) вырос крупный военный Белый Город, и большою насыпною дорогой к нему реку Везёлку оттеснили на низ — на луга.

Супрун со своими земляками заселил восточный берег ручья, и отсюда пошла сторона деревни («конец») с Рашиными, а на левом берегу ручья осели орликовцы, прозванные Ладновыми, так как у них всегда все было «ладно».

Поселенцы жили дружно между собой, кормились рекою, общими полями — позже их поделили,— огородами занимались все. Лет через пятьдесят пришли в Супруновку — так назвали слободу в честь Супруна — Гугаи, Байдиковы, Гречаники, Кравчуки, Емельяновы и другие и расселились по обоим концам слободы.

Все первые Ладновы были родичи между собой, а Рашины из-за Оки тоже были близкие по крови, поэтому они не женились внутри своей фамилии. Такой порядок долго держался потом, хотя родства внутри Ладновых и Рашиных часто нельзя было установить. А вот старинная дружба и поддержка взаимная, родственная исчезли безвозвратно, вместе с рыбой из Везёлки.

Тут бы заняться как следует землей, ан нет: все лучшие земли кругом получили в дар дворяне и служилые люди за важные заслуги — на кухнях, псарнях, конюшнях и спальных государевых. Белый Город рос, как на дрожжах, и глотал лишний народ супруновский на своих работах. Остались у супруновцев тощие наделы песчаной земли да крепкие руки хороших плотников, каменщиков, штукатуров и маляров.

И «свобода» — пешком или за свои деньги по чугунке — идти в любой край света й за три рубля в месяц на хозяйских харчах работать по двенадцать часов в день.

На дубках долго молчали после рассказа дяди Андрея: трудно было расстаться с прежнею привольною жизнью прадедов.

Затем разговоры на дубках стали для меня непонятными. Через свою дырку в плетне я пробрался в хату, лег на лавку, но долго не мог заснуть: я всю ночь шел с дедом Супруном с московских просторов за широкой Окой на чудесную Везёлку.

С этого вечера я не один раз выслушивал на дубках страшные рассказы о чертях и храбром солдате, о глупых царях и счастливом Иванушке-дурачке, о змее семиглавом и богатырях русских.

Сказка о Супруне закончилась былью о моем отце. Ведь он был родом из той самой слободы Орлик Старооскольский. После военной службы в Белом Городе солдатом он остался и женился на моей матери, когда ей было шестнадцать лет. Он был настоящим примаком и вместе с приданым получил для себя и своих детей уличную фамилию матери. Так почти через двести лет после деда Супруна совершилось новое вливание орликовской крови в рашинскую.

6. Конец дедовской семьи

Ранней весной перед цыганской свадьбой у нас случилась большая беда: пришлось зарезать нашу корову Машку, так как теленок у нее оказался мертвым. А мы так надеялись на Машкино молоко…

Дедушка и бабушка насолили много мяса, половину отдали маме. Всех пришибла беда с Машкой, все боялись новой беды. Но прошла благополучно осень, зима и новый год настал — ничего не было. В самый морозный месяц дедушка повез большой воз сырых кож в Ростов. За Лисичанском его захватила ранняя весна, на одной речке лед под возом провалился, и лошади не смогли вытащить воз. Пришлось работать по грудь в воде — сбросить кожи на берег и вытащить пустой воз. Затем дедушка наново нагрузил кожи на воз и совсем больной добрался до Ростова. У него хватило сил по мокрой дороге доехать до ворот нашего двора, но он был без памяти, никого не узнавал, сам ничего не говорил и никого не понимал. Он был горячий, как печка, и дрожал от холода. Мы все — бабушка, мама и дети — сильно испугались, но не плакали, не шумели. Отец с дядей Андреем перенесли дедушку в хату, раздели его и долго растирали скипидаром, и бабушка поила липовым цветом и малиной. Затем она побежала в город за доктором и скоро вернулась с ним на его коляске. Доктор нашел горячку, от которой у нас все время умирало много детей и взрослых.

Через несколько дней доктор сказал, что у дедушки открылась скоротечная чахотка и доктор ему совсем не нужен. Дедушка кашлял подолгу и никак не мог остановиться. Он сплевывал в большой таз какую-то красную пену и лоскутья. Не отрываясь, я с ужасом смотрел на большой таз. Я думал, что он полон дедушкиной крови, что дедушка вот-вот умрет у нас на глазах. Дедушка и сам не надеялся на выздоровление. Он велел позвать священника, причастился и стал тихо ожидать смерти. Он сразу весь побелел и высох, как щепка, и слабый стал, как ребенок.

Бабушка была как потерянная: никого не видела, не слышала, не отходила от дедушки ни на шаг, ухаживала за ним, как за ребенком маленьким, поила теплым молоком, наваром из фруктов и ягод. Дедушка ничего не мог есть, даже своих любимых донских сельдей.

Бабка с лежанки перестала всех грызть. Она требовала от всесильного бога спасения единственного сына, предлагала взамен свою никому не нужную, постылую жизнь. Нам было страшно, когда она кричала на бога.

— Перестаньте, мамаша,— сказал тихо дедушка,— не гневите бога и дайте мне умереть спокойно.

Так дедушка решил спор своей матери с богом. В хате все стихло, только был слышен кашель больного и стук моего напуганного сердца: я все время ожидал, что страшный скелет с косой появится за плечами дедушки и скосит его, как одинокий слабый колос.

Сегодня дедушка что-то долго шептался с бабушкой: он решил попрощаться со мною. Я стал на колени перед ним. Он перекрестил меня и сказал шепотом о том, что я уже большой теперь и скоро буду в этой хате единственным мужиком. Потом он погладил меня по голове и шепнул, чтобы я помогал бабушке. Потом меня увели в отцовскую хату. Там я сразу заболел, и смерть дедушки весною прошла мимо меня.

Затем я вернулся к бабушке. Там уже жила ее двоюродная внучка Настя, она со своей подругой приняла в свои руки бубличную бабушки и распоряжалась всем делом.

Мне не пришлось заботиться о бабушке и утешать ее: она нашла себе утешителя — водку. С этого часа моя жизнь проходила в постоянном горе и страхе.

Бабушка никогда в жизни не пила, и как она начала пить водку— нам было неизвестно. Может быть, через тетку Дарью Гречаникову? Она приходилась троюродной сестрой мне, но так как она была старше меня на шестнадцать лет, то я называл ее теткой. Она была замужем и жила напротив нас с трехлетним сыном Ванькой. Ее муж, одних лет с ней, пристроился приказчиком к вдове подрядчика строительных работ в Харькове и забыл о своей семье. Тетка Дарья, красивая женщина двадцати двух лет, пекла ржаной хлеб на продажу из муки тонкого помола, высокий, замечательно выпеченный, с репаной корочкой, удивительного вкуса и запаха. И цена была этому хлебу не дешевле, чем из лучшей пшеничной муки — крупчатки. Этот хлеб был чудом пекарского ремесла, а тетка Дарья была обеспечена постоянными покупателями ее хлеба. Она умела сплясать, спеть, устроить хороводы или веселую вечеринку, обмазать и побелить новую хату, покрасить окна и двери, покрыть хату наново соломой, выпить за компанию. Жила она строго и не баловалась, и ее воротам не угрожал деготь. Она была верная жена и хорошая мать: ведь каждый день к ней мог приехать муж.

У тетки Дарьи была своя компания из мужних и брошенных жен и одного мужчины — Романа Рашина, «соцкого» * нашей слободы, вдовца, лысого, но с окладистой до пояса бородой, человека очень глупого.

* С о ц к и й — сотский, помощник старосты в небольшой деревне до ста дворов.

Каждую субботу и воскресенье, кроме постов, веселая компания собиралась у тетки Дарьи на беседу по душам, пели, плясали, немножко выпивали и закусывали вскладчину.

Не помню, как это случилось, только в один летний день после смерти дедушки мы с бабушкой очутились во дворе у тетки Дарьи. Бабушку с почетом усадили на скамейке, остальные сидели на плетенках камышовых на земле. Я получил от тетки Дарьи пряник из сладкого теста. В честь бабушки сыграли несколько песен с припевом и хоровых. И вдруг я услышал пение бабушки — первый раз в жизни. Без перерыва она пела одну песню за другой, грустные до слез, пела чистым, сильным, низким голосом. Под конец она запела какую-то украинскую песню о никому не нужных очах карих и щеках белых одинокой сироты. Пела, и слезы катились у нее из глаз. И все плакали кругом и утешали ее. Выпили опять немного водочки, развеселились, начали плясать. Только бабушка сидела молчаливая и мрачная. Иногда она оглядывалась кругом, как будто она была среди чужих людей. Иногда она клала руки на горло и рот, как будто хотела задержать крик.

И вдруг она сорвала платок с головы, села прямо на землю и начала голосить по покойнику. Это не было пением — это был плач по своей загубленной жизни, недавно еще счастливой, плач по ушедшему дорогому человеку. Все молча слипали причитание бабушки:

Свет ты мой, солнышко ясное, Кузьма Иванович,

Батюшка мой родной, защита моя крепкая!

Где же ты скрылся, в каких краях,

Краях далеких и неведомых?

Кто же доглянет меня, сиротинушку.

Как малое дитя, беззащитную?

Кто поможет мне в. моих горестях,

Жизни сиротской моей одинокой?

Было время — цвело добром в нашей хате,

Был хозяин в ней, добрый муж Кузьма Иванович,

Были детки хорошие, послушливые —

Как солнышко светлое, согревал ты нас,

А теперь мое солнышко закатилося,

Осталась я на белом свете одинешенька.

Уж никто не станет без тебя, Кузьма Иванович,

На защиту бедной сироты от злой беды.

Бабушку утешали словами, поили холодной водой. А я весь дрожал и просился домой. Ночь дома была страшная и длинная.

С этого дня началась гибель бабушки. Еще утром она что-то делала по хозяйству, но освобождалась от дел быстро. Рядом на кухне Настя с подругой возились с бубликами. На лежанке уже не было старой бабки, она как-то быстро умерла вслед за дедушкой, мы остались вдвоем в большой хате. Мои братья и сестры из отцовской хаты изредка забегали за бубликами, они всегда были заняты. Мама заходила часто, но на минутку, она всегда была замучена своими делами. В полдень бабушка кормила меня, а сама собиралась к соседям.

Вот мы незаметно выходим со двора, оба босые, я в рубашонке. День осенний, то брызнет мелким дождиком, то посветит горячими короткими лучами. Рашинским проулком мы заворачиваем на кладбище, которое примыкает к нашему двору, но прямой дороги с нашего двора к кладбищу мимо пруда не было.

Бабушка садится напротив могилы дедушки, не отрывая от нее глаз,— простой чистенькой могилы с желтой песчаной дорожкой кругом и новым деревянным крестом, кругом — ни души, все заняты по домам. По временам бабушка вздохнет тяжело, то слово какое скажет своему Кузьме Ивановичу. Разговора «по душам» не выходит, видно, бабушка побаивается дедушку даже в могиле.

Затем мы спускаемся к большой площади с колодцем, проходим всю Ладновскую сторону и выходим на дорогу к городу и к постоялому двору с лавочкой богача Сорокалета. Там бабушка кружит вокруг, как подбитая птица, затем приказывает мне никуда не уходить, а сама входит в лавочку. Когда она возвращается ко мне, лицо ее горит красными пятнами, глаза становятся большие, с красными жилками, дышит она часто и громко, как после трудной работы или быстрого бега. А я дрожу: бабушка пила водку — будет опять плохо…

Вот мы проходим обратно на площадь, подходим к колодцу, где всегда много народу, а бабушка стоит, смотрит и как будто не видит никого. Идет частый мелкий дождик, и грязь кругом.

И вдруг отчаянный поминальный вопль проносится по всей площади. Бабушка уже сидит на мокрой земле, платок сброшен с головы. Она громко, с плачем разговаривает с Кузьмой Ивановичем, часто повторяя одни и те же слова. А я плачу от страха, горя и обиды за бабушку и все время кричу: «Не надо, не надо!» А люди у колодца стояли молча, крестились изредка и не двигались: не полагалось прерывать беседу жены с покойным мужем.

Я помню этот похоронный вопль, и пасмурное осеннее небо, и бабушку, сидящую на грязной земле с растрепанными непокрытыми волосами. Через несколько недель я очнулся уже в отцовской хате на лавочке в кухне после болезни и узнал, что бабушка умерла от горячки и похоронена рядом с дедушкой. Я медленно выздоравливал, меня мучила все время тоска по бабушке Наташе и воспоминания о моей жизни с ней.

Новая жизнь в отцовском доме была совсем другая, и она с каждым днем все более меня захватывала. Она была как улица — шумная, деятельная и привлекательная, все в ней как будто играли в новые, до сих пор неизвестные мне игры, но законы отцова дома были строгие, их надо было знать и соблюдать.

Мое детство закончилось, и началась новая жизнь.

7. Прощание с детством

Когда-то в школе я разучивал на память обязательный стишок:

Играйте же, дети, растите на воле:

На то вам и милое детство дано.

Для обитателей слободы Супруна этот стишок совсем не подходил. Воли не было — ни в хате дедовской или отцовской, ни на улице с ее суровыми играми и строгими законами. В игры можно было играть, только выполнив дома свои трудовые обязанности. Значит, детство по школьному стишку если и было, то оканчивалось в пять-шесть лет, когда дома на ребенка возлагали постоянные обязанности. Попробуй сбежать из хаты и «поиграть на воле», не выполнив своей работы: хорошо узнаешь, что такое лоза или хворостина в палец толщиной.

Детство — это постоянная строгость: «Чего крутишься под ногами? Сядь в углу! А кто это пролил? Чем ты запачкал рубашку? А чего это кричит Маруська?»

Суровость пропитывала все слова и наставления старших. И уже через несколько минут появлялась мысль о том, как бы сбежать из дому, конечно, не зимой, ты же босой.

Детство — это дубки, горячие от солнца, замечательные цацки и игры с соседскими детьми. Родная улица — крепкая защита от всех несправедливостей: ты такой же, как и большой Степка, старше тебя на три года, даже больше его, так как Степка по законам улицы должен защищать тебя.

Ты тоже станешь таким, как Степка, и будешь следить, чтобы малышей не обижали.

Детство — это постоянный голод, все время хочется есть. Но весною появляется всякая съедобная зелень: щавель, дикий чеснок, корень лопуха, стебли камыша и всякие ягоды.

Все в детстве самое вкусное: и хлеб, и лепешки ржаные, и картошка печеная, и хвост селедочный, и горох сладкий.

Детство — это школа мужества со строгим запретом хныкать, жаловаться, трусить, ябедничать, бояться, особенно боли. И в хате отцовской всеми средствами выводятся из малыша самые склонности к хныканью, а при наказании крикуну и трусу добавляют лишнее.

Детство — это радость: солнцу, теплому дождю, огороду зеленому, утренней и вечерней улице, когда гонят скот на луга, радость от быстрого бега и от сидения на дубках, радость от надежды, что непременно будешь сильным и будешь все делать хорошо, как Степка, Санька, даже как отец!

Самый храбрый в мире человек — это малыш: в детстве нет пределов замыслам и надеждам.

…В детстве мы получаем суровую закалку и научаемся переносить боль и трудности. Эта закалка входит в тело малыша и помогает ему в его последующей жизни, даже в глубокой старости. Сейчас, после операции, без сил и мужества, я опустился до своего детства, но из него я почерпнул пропавшее мужество и стойкость.

«Не хныкать, собрать все силы для выздоровления, выкарабкаться хоть на четвереньках»,— сказал малыш старику, и вот…

— Посмотрите-ка на нашего «юношу», сестра,— сказал хирург на обходе,— прямо молодец: прошло четырнадцать дней, а рана наполовину срослась, температура нормальная. Наверное, ему хочется встать и гулять…

Теперь мне предстояло стать на ноги, овладеть всеми дорогами внутри больницы — к лечебной части, в столовую,— стать настоящим ходячим больным, расширить владения моего настоящего мира.

А ведь я проделал уже похожую работу в детстве после смерти бабушки и моей болезни. Помню, что в глазах моих тогда стоял туман, а ноги подгибались при ходьбе, а все же я быстро стал на ноги — попробуй почти каждый день носить из сарая солому в хату и чтобы ее не разбросать на дворе. А сестру Маруську поносить на руках, когда она родилась у мамы, небось не уронишь на пол? А взобраться на чердак? Добраться с Маруськой на Везёлку и купаться в речке, как большому? Уже Харьковская гора, за которой всходило солнце, стала для меня близкой и доступной — дойду!

То, что надо сделать сейчас старику, меньше того, что сделал малыш, когда он постепенно входил в более широкий настоящий мир, когда он начал его завоевывать после утраты деда и бабушки Наташи.

Надо только вспомнить хорошенько, как шаг за шагом, день за днем малыш входил в новый мир — мир собственных открытий и дел.

8. Отцовская хата

Хата отца была обмазана глиною с обеих сторон. Летом в ней было жарко, а зимой холодно. Вход со двора по лестнице с перилами вел в холодные сени и кладовку, а из сеней в теплую хату через переднюю. В сенях стояли бочки с водой и чистые ведра, грязные ведра и всякая хозяйственная утварь. В кладовке стоял большой сундук с приданым матери, теперь уже пустой. В нем хранился недельный запас ржаного хлеба, который пекла мать. В кладовой стоял переплетный станок отца, прядильный станок матери и незаконченные изделия отца — столярные и плотницкие. Над кладовкой в выдвижном ящике лежал плотницкий и столярный инструмент отца. Из передней дверь направо вела в горницу, занимавшую полхаты, а налево — в кухню с большой русской печью, плитой и большим обеденным столом. Из кухни и горницы вели двери в две отдельные небольшие комнаты, совершенно одинаковые — одна была спальней родителей, а другая, рядом с кухней, служила для всего: и кладовкой теплой, и спальней для старшей сестры Тоськи, когда она стала невестой, и «лекарней» с верхней лежанкой, где выгонялась из нас всякая хвороба. Горница отапливалась отдельной печью, все остальные помещения — русской печью и плитой.

Я медленно выздоравливал после горячки и лежал целыми днями на лавке в кухне, под южным окном. Ранняя зима была сухой, солнечной, и я набирался сил от солнца. Моя болезнь всем мешала в отцовском доме, где все работали.

Начиная с шести до двенадцати лет каждый в семье получал от матери определенную ежедневную работу на два года вперед. Кроме обязательных работ, были еще «почетные» — непосредственно в помощь матери или отцу, по их поручению.

С шести до восьми лет малыш топил соломой печь в горнице и нянчил очередного грудного младенца. С восьми до десяти лет он подметал полы и выносил мусор во двор, чистил от золы плиту и приносил для нее топливо со двора — нарубленный хворост, помогал матери готовить еду для свиней, кур и для всех детей.

С десяти до двенадцати, лет мальчик снабжал хату водой из колодца водокачки, рубил хворост и пилил дрова для большой печи и растапливал ее, когда пекли хлеб или перед большими праздниками.

Из почетных работ самой главной была помощь матери при выпечке хлеба: надо было просеивать и подсушивать муку и топить большую печь. Мы не покупали хлеба и пекли его из собственной муки с собственного поля, которое обрабатывал отец. Хлеб пекли раз в неделю. Пока мальчики были меньше пятнадцати лет, отец сам вымешивал тесто в деже (квашне) и колол большим топором напиленные кругляки. Уже с двенадцати лет под присмотром отца мальчики пробовали поднимать большой топор — двумя руками, потом обучались делать замах и удар по кругляку. Надо было крепко держать топор в руках и правильно бить по кругляку. Только после строгой проверки отец разрешал заменить его.

Каждое воскресенье до рассвета самый сильный из мальчишек ходил с матерью на базар в город с корзинкой для купленных продуктов. Овощи и картофель у нас были свои, с нашего огорода.

В помощь отцу мальчики старше десяти лет выезжали с ним каждую весну на полевые работы: отец засевал три десятины жита и сажал две десятины картофеля. Потом наступала прополка жита и окучивание картофеля. Во второй половине лета мы убирали хлеб и поздней осенью копали картофель.

Тогда же всею семьей, без малышей и матери, мы выезжали в «общественный» лес на заготовку лесных плодов и ягод, а глубокой зимой со старшими мальчиками двенадцати—четырнадцати лет отец отправлялся в лес на делянку, чтобы заготовить дрова и бревна. Нам было разрешено вывезти четыре воза топлива в год.

Зимою на току в сарае мы помогали отцу молотить рожь ручными деревянными цепами: веселая и звонкая, как и песня, работа, когда все молотильщики держат порядок в работе и когда цеп им по силам.

Так вот, вокруг меня все работали, а я — уже шестилетний мальчик— лежал на лавке. Я узнал от старших, что самому большому брату, тринадцатилетнему Саньке, весною предстояли переходные экзамены в последний класс уездного училища. Поэтому его надо было разгрузить от домашних дел и передать их одиннадцатилетнему Кузьке и девятилетнему Ваньке, а мне — часть их работ.

Как-то после утренней еды мать и Санька подошли ко мне и сказали, что я скоро встану и начну работать по дому, буду печь топить соломой, а Ваня должен меня научить.

— Главное, чтобы ты не бегал горячий от печи в сени и во двор,— сказала она.

Мать ходила полная, и у ней скоро должен был родиться ребеночек, которого мне придется нянчить.

Ванька был самый молчаливый и смирный из всех детей. Настоящий отец по наружности, только маленький и без бороды и усов. Когда мы остались одни, он с неохотой посмотрел на меня и сунул мне в нос свой кулак.

— Ну,— сказал он,— увижу тебя в сенях — получишь.

Вот тебе и самый смирный из всех!

По законам дома старший обязан был терпеливо учить своего младшего, но не обижать его, а к родителям с жалобами на него не положено было обращаться.

Через несколько дней, к моей радости, Ванька обучил меня нехитрому делу — как топить печку соломой. Я чистил печку от золы, делал из пучков соломы домик в печке и растапливал ее от плиты в кухне, где всегда горел огонь. Солому мне приносил сначала Ванька, пока меня не пускали во двор на мороз, а потом я сам носил ее босой в своей рубашке. Печь быстро нагревалась. Я сидел в тепле, не отрывал глаз от огня. Иногда из печи вырывался дым через все дверцы: это сильный ветер «забивал» трубу. Надо было закрыть на минутку поддувало, а дверцу печную открыть, пока не протянет лишний дым через всю печь. Для более медленного горения соломы я крутил из нее перевязки, как для снопов, тогда солома горела медленнее и печь нагревалась лучше.

Я с нетерпением ожидал ребеночка. Наконец родилась девочка, которую назвали Маруськой,— маленький сморщенный красный человечек с тоненькими руками и ногами. Она спала, ела, тихонько пищала и постоянно была мокрая. Большую часть времени она проводила в люльке, подвешенной к потолку в комнате за кухней, там всегда было тепло. От люльки вниз висела веревка, и я, когда надо, качал Маруську.

Мама, Санька и Кузька с Ванькой вставали затемно, до рассвета. Мама зажигала от плиты маленький ночник — ватный фитиль в чашечке с керосином,— обмывала Маруську теплой водой и кормила, потом укладывала ее в люльку. За это время Кузька и Ванька растапливали плиту и ставили на нее один ведерный чугунок с мытой мелкой картошкой, другой с бураками и морковкой и третий с водой для запарки отрубей; чугунки были приготовлены еще с вечера. Хата уже была подметена, а грязные ведра вынесены во двор. Я и Колька вставали позже. В рубашонках, босые мы выбегали в сени, ополаскивали лицо и руки ледяной водой и в кухне наскоро проглатывали «Отче наш». Я смотрел, как спит Маруська, а затем уже мы с Колькой не отходили от плиты. Огонь гудел и сверкал. Уже по всей хате разносился запах сварившейся, как следует посоленной картошки и бурачков с морковкой. Потом мы бежали на помощь Кузьке и Ваньке: сваренный картофель надо размять ложками, накрошить в него вареных бурачков и морковки и залить все распаренными в кипятке отрубями, все перемешать в большом деревянном корыте — и корм свиньям и курам готов. Мы быстро размалываем картошку, отбираем лучшую и жадно проглатываем ее с кожурой, такой солененькой и вкусной! Ведь это был наш внеочередной утренний завтрак, а нам уже до смерти хотелось есть.

Потом вставала наша портниха, шестнадцатилетняя Тоська — никакой работы по дому она не делала. Санька уже закончил рубить дрова для плиты и теперь помогал Кузьке и Ваньке вынести большое корыто с утренней едой для свиней и кур. На столе стояла уже миска с вареной картошкой и другая с кислым снятым молоком — наша утренняя еда.

Проглатывается наспех молитва «перед принятием пищи», и мы начинаем молча, нарочито медленно есть картошку с кислым молоком и хлебом. Мама сидит с нами за столом, но не ест ничего. Она внимательно все время оглядывает нас: ведь это ее единственные свободные минуты, когда она видит всех нас вместе. На столе и в мисках не остается ни одной крошки.

К семи часам утра кухня пустеет: Санька уходит в училище, Кузька и Ванька — в церковноприходскую школу, Тоська — в частную мастерскую мод, где она шестой год учится кройке и шитью и работает на хозяйку ежедневно по двенадцати часов. Ей положена там еда и одежда. По окончании шестого года она будет держать экзамены в ремесленной управе и получит свидетельство на звание портнихи-мастерицы. Мама тоже прошла когда-то такую же, но сокращенную школу.

Встает отец, обходит двор и доделывает всякие мелочи от вчерашнего дня. Он ест ту же картошку, но с кусочком простой селедки и обязательно выпивает домашней наливки из стаканчика с надписью: «Ее пьют и монахи». На свою работу в земской литографии он уходит в восемь часов утра. Мы остаемся одни дома: мать, Маруська, Колька и я. Маруська тихонько попискивает — уже мокрая. Мама выкладывает ее на лавку вместе с матрасиком. Я не отхожу от мамы и помогаю ей: приношу железный тазик и складываю в него мокрые Маруськины тряпочки, приношу несколько кружек чистой воды из сеней и выливаю ее на тряпочки в тазике.

Маруська засыпает сразу же, а мама съедает свой завтрак — кружку молока и кусок ржаного хлеба с солью. Колька играет в цацки, а я читаю вслух псалтырь, которую я учу в нашей сельской школе, устроенной в дедовой хате. Преподает там грамоту и счет мой отец, а молитвы — священник из нашей городской церкви. Мне и маме нравятся одни и те же псалмы — стихотворения, где слабый, но смелый человек добивается своего счастья от бога то молитвами, то требованиями.

Я всегда смотрю на маму, когда она ест или держит Маруську, и каждый раз я удивляюсь: какая же она маленькая — не больше Тоськи или Саньки, а ведь они еще растут, а мама уже нет! Она смуглая и черноволосая, как все Рашины, а лицо у нее длинное и узкое, как у бабушки Наташи, только глаза темные, карие, с густыми бровями и длинными ресницами. Слабая и тонкая на вид, она каждую неделю выпекала в большой печи четыре пуда хлеба и работала больше всех в доме. Дети, все как один, были большие и крепкие, как будто их родила мать-богатырша. Вот только в поле она не работала — не выносила солнца. Она всегда успевала видеть всех нас сразу и знала, что каждый из нас делает и о чем думает.

Прошел час отдыха. Мать кладет спящую Маруську в люльку, смотрит озабоченно кругом и говорит тихо, как бы про себя:

— Посмотрим, что у нас на обед осталось?

Колька и я привычно тащим по полу из холодных сеней ведерный чугунок с рассольником от вчерашнего дня.

— Да, не хватит, надо добавить,— говорит мама.

Весь год она покупает в мясные дни на базаре бычачий ливер — сердце, легкие, печень, почки — весом с полпуда, и его хватало на целую неделю: ведь два дня в неделю были постные. Какие замечательные кушанья готовила нам мама из ливера! Прежде всего рассольник, больше из легкого и всяких хрящиков, от них мы делались сытыми, когда грызли их до усталости уже в конце обеда. Рассольник с хлебом был нашей главной пищей, мы его ели круглый год в «скоромные» дни. Второе блюдо — тушеная печенка с овощами — давали нам только во время полевых работ, когда не готовили на поле пшенной со старым салом каши, и в праздники. Лучше всего на свете были колобки из рубленой печенки с гречневой кашей, обернутой в нутряной жир, и прожаренные в духовке. А всякие постные супы, и лучше всех «кандер» пшенный с картошкой и маленькими таранками, их мы ели отдельно — на второе блюдо, а суп ели «с запахом» таранки. В детстве и юности мы всегда были голодны, и тогда все, что мы ели, было самое вкусное на свете. Мы никогда не ели «за маму» — не хватало еды «себе», мы всегда готовы были повторить еду немедленно.

Для добавка ко вчерашнему обеду я и Колька несем из передней счетом картошку, соленые огурцы, морковь и лук. Мама все чистит и готовит, а мы с Колькой моем овощи и складываем в отдельный чугунок, заливаем их водой и ставим на плиту. Плита горит вовсю, и скоро старый обед и новый добавок закипят с шумом. Мама готовит отдельно луковую заправку на кусочке старого сала и муке, и добавок не уступает вчерашнему рассольнику. Мы пробуем вместе с мамой новый рассольник и хвалим его от чистого сердца. Мама переливает рассольник в старый — и обед готов.

Нам остается еще долгие полтора-два часа ждать прихода из школы Саньки, Кузьки и Ваньки. Они приходят домой в третьем часу. Все зверски хотят есть. Мытье рук, короткая молитва, мать режет каждому по куску хлеба. Ванька и Кузька наливают большую деревянную миску рассольника для всех. Маме тоже дают небольшую мисочку рассольника. Когда Маруська стала постарше, она начала есть с мамой жидкость рассольника и сосать ржаную корочку. Я всегда завидовал Маруськиной корочке — она держала ее во рту часами. Миска с супом опоражнивается по правилам: сначала жидкость, потом овощи и наконец мясо. Мы едим строго по порядку «от Саньки до Кольки», едим медленно. В конце обеда школьники получают отдельный добавок. Обед закончен. Стол вытерт, посуда вымыта (ложку моет каждый свою), грязные ведра вынесены во двор, и Санька со своими помощниками приносит несколько ведер воды из колодца и пополняет запас дров из хвороста.

Сегодня особый день — завтра с утра мама печет хлеб, и надо все приготовить заблаговременно: просеять и подсушить муку и ссыпать ее в чистые мешки. Это делают Кузька с Ванькой. Санька приносит из кладовой дежку с кусочком кислого старого теста и ставит ее на скамейку у стола для «расчинки» нового теста. Мать постепенно за два раза приготовляет к утру кислое тесто на всю печь.

Приходит отец, обедает со стаканчиком водки, забирает с собой во двор старших и начинает готовить дрова на большую печь: колет напиленные Кузькой и Ванькой кругляки. Санька относит дрова в хату и складывает в большой печи по всем правилам для растопки.

С дровами покончено, и Санька с Кузькой и Ванькой убегают на улицу играть в «дубинки». Гон ведут Рашины с Санькой и его ударной пятеркой, они не подпускают противника к шайбе, прорывают его защиту перед воротами и выигрывают один за другим четыре кона. Игра отложена, и вожаки обеих партий договариваются о переводе игры на лед, на реку Везёлку. Разведчики уже узнали толщину льда от городского моста до временного моста у Байдиковского переулка: почти в ширину ладони подростка. Кое-где на льду намело снега, но можно за час очистить его двумя парами лопат. Санька и Илюшка подсчитали число игроков на коньках, уравняли их в обеих командах, так как такие игроки — главная наступательная сила команды. В слободе у мальчишек не было денег на покупку коньков, в ходу были унаследованные от старших коньки на деревянных колодках с дырочками для ремней. Вместо ремней, давно изорванных, коньки привязывались веревочками. Они постоянно рвались во время игры, и приходилось их надвязывать.

На реке, заросшей с одной стороны кустарником, а с другой укрытой высоким берегом, не было ветра, и после двух-трех конов игрокам становилось жарко. Ватники они сбрасывали с плеч. Когда хотелось до смерти пить, пробивали дубинкой затянувшиеся лунки на льду, игрок ложился на лед грудью и сосал воду, пока терпели зубы. Кашель лечили всегда одинаково: нам растирали на ночь грудь и спину козьим салом, надевали на голое тело теплую рубашку из грубой кусучей шерсти, и мы ложились на верхнюю полку — лежанку — русской печи под теплое одеяло. Мы истекали потом целую ночь, а утром просыпались здоровые, как будто кашля вовсе не было.

После отдыха на кухню приходят мать с отцом, появляются Санька, Кузька и Ванька и все вместе осматривают приготовления на завтрашний день: муку, дрова, воду, а заодно завтрак для свиней.

Мы все ложимся спать рано. Не спит только мать — она сидит за штопкой дырок на школьной одежде мальчишек. Кроме того, она следит за опарой в деже. Всю ночь тесто киснет, бродит, подымается, лопается, опускается, лопочет — разговаривает. Уже после двенадцати часов ночи мать зовет отца доделывать вторую опару. После часовой тяжелой работы отец и мать засыпают на два-три часа.

До рассвета все на ногах за работой. Мать быстро отнимает от дежи кусок кислого теста, месит три круглые большие лепешки и ставит их в тепло, чтобы они подошли. Большая печь, заложенная дубовыми поленьями еще с вечера, уже горит сильным ровным огнем. В духовке уже стоят три сковородки с лепешками, наколотыми деревянной палочкой, чтобы они хорошо пропеклись во всю толщину.

Самый замечательный на свете запах — нового, чуть поджаренного хлеба — наполняет хату, наши носы, рты, легкие, глаза и головы. У нас нет сил стоять на одном месте, ноги сами подпрыгивают у плиты. В кухне отец окончательно размешивает тесто в деже веселкой, а мать постепенно подсыпает муку. Затем мать сменяет отца и руками окончательно вымешивает тесто, пока оно перестанет прилипать к рукам. Санька с кочергой следит за огнем в печи, чтобы она прогрелась хорошо: тогда хлеб не пригорит, а поднимется ровно и высоко и пропечется хорошо, а внизу не получится закала и корочка кругом будет репаная с хрустом. Мать, наконец, вынимает верхнюю сковородку с готовой пышкой, похожей на кусок толстого ватного стеганого одеяла. Она смазывает лепешку свиным смальцем, а Кузьма делит ее на пять частей. Мама пробует пышку от Санькиной доли, а отец от Кузькиной. Всем нам приятно, что с нами едят большие. После пышки мы съедаем большую миску чуть холодного компота из сушеных лесных плодов и ягод и готовы «прикончить» вторую пышку, но она уйдет со школьниками. Санька обивает от несгоревших поленьев уголь, тушит их и выносит во двор. Затем он разравнивает жар по всей печке и почти закрывает дымоход для лучшего прогрева печи. Вот и синие огоньки над углем исчезают: горение закончилось. Отец один вываливает тесто из дежи на большой стол, присыпанный мукой. Мать на глазок делит тесто на двенадцать хлебин по двенадцать фунтов и начинает с добавкой муки вымешивать его руками окончательно. Хлебины ложатся на капустные листья на свободном месте стола и накрываются чистой дерюгой, чтобы подойти окончательно.

Санька выгребает весь уголь из печи кочергой и разравнивает его перед печью, печь он подметает метелкой. Сразу же после этого он с Кузькой и Ванькой убегают в школу.

Все готово для посадки хлебов в печь. Мать вытирает пот со лба, привычно крестится и насаживает на лопату самый дальний хлеб: последний ряд, правый угол — самый трудный для посадки в печь.

Мать с закрытыми глазами видит печь, а руки ее знают, куда сажать хлеб. Отец обычно говорил нам, что ему легче пятнадцатипудовую тачку с землей протащить на сто шагов, чем один хлеб посадить.

Тяжелая работа у нашей матери… Жар спереди мешает и палит лицо и руки. Печь с хлебом закрывается железной заслонкой из трех частей, к ней плотно пригребается уголь от поленьев. Мама первый раз за утро садится на табуретку перед печью.

Она каждые пять минут подымается и смотрит через среднюю заслонку, как подходит хлеб в печи. Наконец она успокаивается: хлеб поднялся высоко, больше нельзя. Еще обгорит от верхних кирпичей печи. Уголь спереди и с боков печи убирают совсем в специальные горшки и тушат его.

Этим углем потом разогревают паровой утюг для глажки белья и самовары для чаю.

Часа через полтора после посадки хлеб вынимают, если печь была вытоплена хорошо. Перед этим мама пробует хлеб из самого холодного места печи деревянным шильцем. Для укладки хлебов в комнате за кухней на помост кладут чистую рядюгу, на кухонном столе хлебы очищают от капустных листьев, кладут на помост далеко друг от друга и ждут, пока хлеб не остынет совсем. После этого его складывают в сундук кладовой и накрывают от холода теплой одеждой, а самый сундук замыкают от нас, вечно голодных.

Нет ничего на свете красивее печеного хлеба — правильной круглой формы, высокий и без пустот внутри, с мелкими дырочками во всю высоту и ширину, с темно-коричневой, в мелких трещинах корочкой. Какая вкусная была корочка, если натереть ее чесноком и посыпать солью! А хлеб, густо посыпанный солью, с топленым молоком! Но лучше покрошить хлеб в чашку с молоком и есть кусочки, пропитанные молоком. А если налить в блюдечко с солью немножко подсолнечного масла и чуть обмакивать душистый хлеб в душистое масло!

Но лучше всего, когда мама отпускала нас всех с Санькой на реку или в Архиерейскую рощу — без Маруськи и Кольки — на целый день и давала нам половину хлеба и вареной картошки с солью.

Мы были путешественниками, и у нас были запасы еды, которой распоряжались мы сами.

Мама была хозяйкой нашей хаты и семьи и главным работником ее. Она следила все время, чтобы никто из нас не вышел на люди в изорванной или испачканной одежде.

Мама была главным раздатчиком наград и наказаний. Горе, если она отказывалась от кого-нибудь и передавала его в руки отца.

Вот подходит момент — его требует отец в горницу. Короткая речь: отец не любил говорить. Затем брючный ремень переходил с пояса в правую руку отца, и виновный расплачивается за свои провинности перед матерью в настоящем и будущем. Отец очень доволен, что «преступник» вел себя, как полагается «настоящему Комару»: не хныкал, не кричал от боли, не молол глупостей.

Мы всегда говорили матери и отцу «вы». «Вы» мы говорили всем женатым и замужним дядям и тетям, родным и неродным.

Мама говорила с нами очень мало — просто у нее времени свободного не было. Между собой разговоры у нас были скупые, все больше о работе.

Летом матери было легче.

В сумерки она часто выходила и садилась на лавку перед новой хатой. Там она дышала воздухом и сидела с закрытыми глазами: у нее уходили из головы шум и гудение через глаза. Мы не беспокоили ее и держались вдали, кроме Маруськи, ее признанной любимицы. Маруська стояла тихо возле матери.

Когда совсем темнело, мать навещали соседки-тетки, самых разных лет, от молодок до бабок. Все они приходили жаловаться на свою тяжелую жизнь, побеседовать по душам. Собственно, это была не беседа, а исповедь, в которой мать произносила редкие слова, а соседка непрерывно говорила, кричала, бранилась, проклинала, плакала, смеялась. А конец обычно один: соседка благодарит мать за душевное обхождение.

Мы, мальчишки, не показывали и стыдились нашей любви к матери. Мы отворачивались, когда мать кормила малыша и говорила ему при этом разные «неподходящие» слова.

Хорошо помню — матери было уже под сорок и она в третий раз заболела горячкой. Отец был в поездке за работой. Старшая сестра Тоська была уже замужем, а Санька учился в агрономической школе под Суджей. И доктор и тетки, все говорили одно: «Помрет!»

За мамой смотрела тетка Дарья и замужняя уже Настя, дочь дяди Андрея Рашина, но бывали они недолго. Себе мы готовили сами — Кузька и Ванька.

Большая кровать была выставлена из маленькой спальни в горницу — для воздуха. Мать уже много дней лежала на ней без сознания. Ей надо было давать с ложечки теплое питье: сладкую воду, топленое молоко, навар из сушеных фруктов.

Мать лежала неподвижная, с красным, как кирпич, лицом и тяжело, со свистом дышала. Кашель раздирал ее грудь, а глаза, когда открывались, ничего не видели и никого не узнавали.

Мы сидели на корточках перед кроватью все: Кузька — четырнадцати лет, Ванька — двенадцати, Митька — одиннадцати, Колька — девяти, Маруська — шести, Митрошка — четырех лет, Винька — трех и Валька одного года — и неотступно смотрели в лицо матери. Проходили часы, Ванька много раз лил питье сквозь зубы матери, но в рот попадало мало. Отчаяние охватывало нас все больше и душило нас.

И вдруг мать очнулась, села сама на кровать и сказала, как вздохнула:

— Вот и пришла моя смерть…

Затем она посмотрела кругом, каждому казалось — на него, и простонала:

— Господи, на кого же я их оставлю? Нельзя мне умирать!

Мы, как один, бросились к матери с криком:

— Не умирайте, мама, не надо! — тормошили и обнимали ее, а три самых маленьких просто беспрестанно кричали.

Мать упала на кровать, как мертвая, и проспала больше суток. Тетка Дарья со своим Ванькой перешла к нам на несколько дней жить. Она с Настей сменила матери три раза за ночь рубашку. А мать спала, потела и все время пила из рук Ваньки, не просыпаясь. Под вечер на следующий день она проснулась, побледневшая, но уже с человеческими, осмысленными глазами. Мы снова увидели нашу мать. Она пыталась заговорить с нами о наших делах, но тетка Дарья не разрешила.

С помощью Кузьки и Ваньки она умыла маму, покормила ее супом с цыпленком и рассказала коротко о наших домашних делах.

Больше двух недель она ела, спала и почти не двигалась: настолько она ослабела от болезни. Потом Кузька, Ванька и Митька выводили ее в сад. Там в тени огромных ив на полотняной раскладушке мать лечилась чуть прохладным летним чистым воздухом. Маруська и Колька с тремя последними детьми показывались маме утром и в обед. За два часа до захода солнца мы провожали маму на ее кровать в горнице и укладывали на ночь.

Мы любили маму, но не выражали нашей любви открыто и свободно — просто не умели, даже стыдились.

Мы впадали в отчаяние, когда она заболевала и опасность угрожала ее жизни. А в остальное время мы были заняты собой и своими делами и не помнили о матери.

Ей было около сорока пяти лет, когда она овдовела: отец замерз во время метели в дороге. На руках у нее оставались Колька, Маруська и младшие: Митрошка, Винька, Валька — остальные стали уже на собственные ноги и даже помогали ей.

Мы жили спокойно, но вдруг заметили, что с матерью прямо что-то стряслось: смотрит мимо людей и нас, задумывается над работой, не слышит и не видит никого и иногда улыбается растерянно. При этом к ней стали ходить то одна разодетая тетка, то другая, то под воскресенье, то в самое воскресенье.

Как-то в субботний вечер мама уединилась с пришедшей теткой в саду, там перед беседкой была скамейка. А я забрался в сарай, который выходил одной стеной в сад, лег у садовой стенки у нижней щели и расслышал все до последнего слова,— оказывается, это была сваха! Сватает она мать за старого и богатого городского купца, вдового после второго брака, с четырьмя детьми на руках.

Оказывается, купец видел мать в церкви, и она ему пришлась по душе.

— Сам бог послал вам такое счастье за вашу жизнь трудную,— говорит сваха матери.— Будете жить, как царица.

А мать в ответ молчит и молчит, а сваха, как ржавчина, точит и точит ее все новыми словами. На прощание сваха, как репей, пристала к маме за ее решением:

— Что же передать от вас жениху?

А мать и говорит:

— С женихом рановато. Передайте почтенному Ивану Флегонтовичу мою благодарность душевную за честь великую. Недостойна я, и сил у меня уже нет взять в свои руки такой большой богатый дом… Извините, мне сейчас надо посмотреть, как дети спят, да и самой уснуть пора. До города далеко, и вам, Мария Селиверстовна, пора в путь.

Я быстренько и без шума выскочил на улицу и по нашей дороге на реку пробежал вперед. Сваха шла медленно. Дорога была крутая, темная, и перед ракитой я сделал вид, будто обогнал ее. Она сначала испугалась, а потом обрадовалась попутчику. Я сказал, что оставил на берегу свой ножик. Иду с ней и удивляюсь вслух, что она не боится таких истинно дьявольских мест: вон, например, на той раките, на суку, повесился бродячий монах. Ей лучше и дорогу забыть в слободу, если она хочет остаться живой: ведь до дьявольского часа, до полночи, осталось немного и в следующий раз черти попросту ее заберут к себе через петлю…

Тут, на берегу Везёлки, мы распрощались. С тех пор мы ни ее, ни других свах не видели в нашем дворе, а мама через несколько дней стала такой, как раньше.

Мы всегда защищали свою мать от всяких бед, даже от плохого поведения отца, а вот передать ей нашу любовь хорошими словами не умели.

Отца я помню всю свою жизнь как человека, который все умел и все мог сделать. Больше двадцати пяти лет он кормил хлебом свою семью из двенадцати человек, пахал, косил, молотил, и это кроме основной своей работы. Он работал литографским рабочим в земской управе: печатал на камне отчетные материалы, предварительно перенеся подлинники на камень. Затем он взял на себя составление подлинников. У него была крепкая голова и красивый почерк, каким писали тогда служебные бумаги. Этот почерк унаследовал от него один Ванька.

Дома после обеденного отдыха он делал все: стекольные, кровельные, плотничьи и столярные работы по ремонту дома, ставил заборы и собирал сараи.

Дедовская усадьба со стороны нашей хаты наполовину лежала з яме, заполненной озером, почти в полдесятины, где жили одни лягушки. Круглый год хозяйки слободы полоскали белье в нашем озере,- а летом малыши не вылезали из этой грязной лужи. Надо сказать, что усадьба слева, принадлежащая нашему дальнему родичу Семену Рашину, по прозвищу Лопух-трехгубый, имела такое же озеро, но более мелкое.

Лопухом Семена прозвали за то, что он с женой и сыном жил, как сорняк: они не вели никакого хозяйства и не работали, пока у них была хоть горсть муки или ведро картошки. Трехгубым его сделала старая смирная кобыла. Она ударила его копытом и разрезала верхнюю губу, когда еще мальчиком он выдергивал из ее хвоста волос для изготовления музыкального инструмента — «волосянки». Это был маленький, длиною полторы кисти, смычок в виде палочки с одним натянутым волосом, которым водили по гнилому, смоченному водой кусочку дерева. Получался слабый, высокий, необычайно унылый писк. В слободе среди малышей было много любителей такой музыки.

Однажды, когда мне было семь лет, летним вечером отец в нижнем белье, с длинной палкой облазил все озеро, делая пометки на палке. Затем он палкой измерил длину и ширину озера и на листе бумаги нарисовал озеро с глубинами. Мы, мальчишки, умирали от любопытства, что это будет. К нашему удивлению, отец сказал, что он хочет осушить озеро и завести потом сад с яблонями, грушами, сливами, вишнями и всякими ягодами. Но как он это сделает? А отец спросил Саньку, Кузьку и Ваньку, будут ли они ему помогать. К негодованию старших, я влез первый в разговор, а отец успокоил, что работы с озером хватит года на четыре, а с садом — на всю нашу жизнь, а значит, и я успею кстати подрасти. Так я стал участником этой работы.